[題組:第16題到第17題]

17. 《藝概》評論柳永詞「綺羅香澤之態,所在多有」,下列關於柳永的軼聞,最適合用來說明其原因的是:

(A)仁宗頗好其詞,每對酒,必使侍從歌之再三

(B)居京華,暇日遍遊妓館。所至,妓者愛其有詞名,能移宮換羽

(C)善為歌辭,教坊樂工每得新腔,必求永為辭,始行於世,於是聲傳一時

(D)詣政府,晏公(殊)曰:「賢俊作曲子麼?」三變曰:「只如相公亦作曲子。」

國文指考

110指考國文考科-18

[題組:第18題到第20題]

甲

「文」(甲骨文寫作 , ),即紋身,指人們在出生、成人、死喪之時舉行的儀式。要聖化即將進入靈界之人,方法是在胸部加上紅色符號,其形狀就稱作「文」。此一符號描畫的是生命象徵──心臟的形狀,心臟之形又常省略為像「V」、「X」等。為求聖化而加上的紋身之美,也可以理解為人們內在德行的象徵。因而,在稱呼神聖的祖靈時,用文祖、文考,頌美祖靈之德則稱作文德。商朝的王名中,有冠上文字的,如文丁。(改寫自白川靜《漢字百話》)

乙

排灣族圖紋內涵分成兩個部分,其一是圖紋本身的圖案元素,其二是這些元素的排列方式。前者在早期的研究文獻和目前的排灣族耆老身上都還能訪得,散佚的主要是後者。圖紋有男女、社會階級之別,女孩子的手部圖紋會依年齡、是否生過小孩,而有不同的圖紋排列方式,因此圖紋意義比男生的複雜。目前許多年輕女孩紋在手背的圖案僅靠互相模仿,或只知有哪些基本圖案,而不知正確的排列順序。男生多半是以百步蛇象徵祖靈,用來保佑自己,並表徵自己的社會地位。對於圖紋本身的圖案元素,可以請部落耆老回憶,畫出圖紋來;對於圖紋已經散失的部落,頭目或可召開會議,決定屬於該部落的社會階級圖紋。這可能是頭目在復興傳統圖紋上應扮演的角色。若要恢復紋身的傳統精神,年輕人得回去將家族歷史弄清楚,以確認他的身分和階級,如貴族還是平民,確認好圖紋,才執行紋身。紋身前,家族的人會拿出祖先骨灰的陶甕,跟祖靈報告,並邀請祖靈來觀看。

臺灣做為南島語系族群的起源,語言和太平洋諸島嶼有相符之處,而紋身也如是。臺灣和其他國家的南島語族一樣,有深厚豐富的紋身文化,只可惜尚未被世界看見。(改寫自阿桂〈將族群歷史寫在身上〉)

18. 依據甲、乙二文,對於紋身的相關敘述,最適當的是:

(A)甲文指出紋身目的是為和祖靈有所區別

(B)乙文認為兼具儀式意義與族群認同功能

(C)甲文側重具體意義,乙文陳述抽象價值

(D)二文皆從審美功能論述紋身的時代意義

110指考國文考科-19

[題組:第18題到第20題]

19. 依據乙文,對於排灣族落實紋身儀式的敘述,最適當的是:

(A)藉由訪談耆老,可以回復紋身圖案正確的排列方式

(B)女孩比男孩更難確認身分,所以紋身儀式也較複雜

(C)部落可透過開會重新決定代表圖騰,以彰顯現代化

(D)紋身前的準備工作,有助於認識家族史及身分位階

110指考國文考科-20

110指考國文考科-21

[題組:第21題到第23題]

[題組題]丙

作史與他文不同。寧失之質,不可至於蕪靡而無實;寧失之繁,不可至於疏略而不盡。宋子京不識文章正理,而惟異之求,肆意雕鐫,無所顧忌,以至字語詭僻,殆不可讀,其事實則往往不明,或乖本意。(王若虛《滹南遺老集》)

丁

自分類興,而元氣剝削殆盡,未有如去年之甚也!幹戈之禍愈烈,村市半成邱墟。問為漳、泉而至此乎?無有也。問為閩、粵而至此乎?無有也。蓋孽由自作,釁起鬩牆,大抵在非漳泉、非閩粵間耳。(鄭用錫〈勸和論〉)

戊

淡水環垣病最多,漳泉棍棒粵閩戈。因牛為水芝麻釁,一鬥經年血漲河。(陳肇興〈械鬥竹枝詞〉)

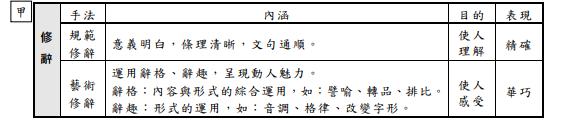

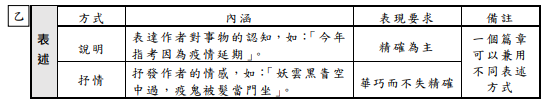

21. 依據甲、乙二表,下列關於華巧的敘述,最適當的是:

(A)華巧來自於形式雕繪,與內容無關

(B)修辭手法始於華巧,終於寧拙毋巧

(C)欲強化讀者感受,不能不追求華巧

(D)有華巧未必精確,有精確自有華巧

110指考國文考科-22

[題組:第21題到第23題]

22. 參照甲表,關於丙文對宋祁(子京)修史的批評,說明最適當的是:

(A)一旦追求藝術修辭,必將損及規範修辭

(B)規範修辭易失之質,藝術修辭易失之繁

(C)藝術修辭常致詭僻,唯才高者方能駕馭

(D)寫作應先認清目的,不宜忽略規範修辭

110指考國文考科-23

110指考國文考科-24

110指考國文考科-25

[題組:第24題到第25題]

25. 依據上文,關於○1 、○2 的研判,最適當的是:

○1 燭之武對秦伯說:「若亡鄭而有益於君,敢以煩執事」,運用了「吾知之有以說之」與「知所說之心,可以吾說當之。」

○2 馮諼對梁惠王說:「齊放其大臣孟嘗君於諸侯,諸侯先迎之者,富而兵強」,運用了「吾辯之能明吾意」與「吾敢橫佚而能盡」。

(A)○1 、○2 皆正確

(B)○1 、○2 皆錯誤

(C)○1 正確,○2 錯誤

(D)○1 錯誤,○2 正確

110指考國文考科-26

[題組:第26題到第27題]

許多心理學教科書都會讓學生思考:冰淇淋銷量與溺水率為何呈正比關係?其實吃冰淇淋不會引發溺水,溺水新聞也不會刺激人們吃冰淇淋,而是酷暑造成兩者同時發生。這個例子,意在引導我們透過很難互為因果的兩件事,發現因果錯覺所造成的偏見。

人們常喜歡將複雜的事件歸結於單一成因,例如對青少年打暴力電玩與後來產生暴力行為,總認為兩者有因果關連。但要確認事件的因果關連,唯有透過實驗找到支持證據。進行實驗的對象,必須隨機分配為兩組來比較,否則,兩組之間的差異可能起因於其他的系統性偏差。若因經費或倫理上不允許,無法進行隨機分配,該研究便無法稱為實驗。

沒有實驗,單靠觀察取得的相關性,只能算是「注意到一項巧合」,不表示真有因果關連。許多醫學研究採用一種流行病學研究法–計算並比較不同群組的疾病發生率。例如計算並比較「攝取大量蔬菜者」與「攝取少量蔬菜者」的整體健康狀況,結果顯示:攝取量多者比攝取量少者健康。這項研究僅表示「吃蔬菜與健康有關」,並未支持「吃蔬菜讓身體健康」。流行病學研究雖不能採認為實驗證據,但在許多研究案例上–例如吸菸與肺癌可能具有潛在因果關連,仍是判斷兩項因子是否相關的最佳途徑。(改寫自克里斯‧查布利斯、丹尼爾‧西蒙斯著,楊玉齡譯《為什麼你沒看見大猩猩:教你擺脫六大錯覺的操縱》)

26. 依據上文,關於因果錯覺,最適當的敘述是:

(A)亦即張冠李戴、指鹿為馬的荒謬情事

(B)以想當然耳的方式,賦予事件關連性

(C)事件成因的解讀,會變得主觀且複雜

(D)只要確認事件發生的順序,即可辨識