24-25為 題 組 。 閱 讀 下 文 , 回 答 24-25題 。

關於甲、乙二文對商貿和山澤之利的態度,敘述最適當的是:

關於甲、乙二文對商貿和山澤之利的態度,敘述最適當的是:

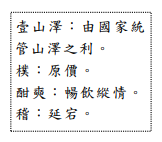

甲:壹山澤,則惡農、慢惰、俗欲之民無所於食;無所於食則必農,農則草必墾矣。貴酒肉之價,重其租,令十倍其樸;然則商賈少,農不能喜酣奭,大臣不為荒飽。商賈少,則上不費粟;民不能善酣奭,則農不慢;大臣不荒,則國事不稽,主無過舉。(《商君書》)

乙:慶曆中,議弛茶鹽之禁及減商稅,范文正以為不可;茶鹽、商稅之入,但分減商賈之利耳,行於商賈未甚有害也。今國用未減,歲入不可闕,既不取之於山澤及商賈,須取之於農;與其害農,孰若取之於商賈?今為計莫若先省國用,國用有餘,當先寬賦役,然後及商賈,弛禁非所當先也。其議遂廢。(沈括《夢溪筆談》)

(A)甲文主張調漲酒肉價格,提高商賈獲利,以活絡經濟

(B)乙文中,范文正認為維持茶鹽之禁,並不會危及商賈

(C)甲文主張由國家統管山澤之利,將獲利分配給自己的百姓

(D)乙文中,范文正認為歲入短缺時,不應取之於山澤及商賈