國文指考

110指考國文考科-28

乙

夫大道之行,天下為公而與人;大道既隱,天下為家而與子。與人、與子固出於天,聖人所以順天而趨時也。然其為公者非不家之,以為公者為主;為家者非不公之,以為家者為主。至於不獨親其親,不獨子其子,貨力不必藏於己,非無所別也;各親其親,各子其子,貨力為己,非無以待人也,亦其所為主者異矣。

選賢與能,講信脩睦,六君子非不由之;禮義以為紀,堯舜非不用之;特其有所輕重淺深,煩簡之不一耳。蓋上世之選賢,則一於德而已;後世之選賢,則有及於勇知。上世之信,則出於精誠之中;而後世之信,則見於作誓作會之際。上世之睦,則和光同塵而有餘;後世之睦,則魚沫呴濡而不足。上世則有道德以為綱,而不止於禮義之紀;後世則禮義以為紀,而有失於道德之綱也。(衛湜《禮記集說》引陳祥道說)

28. 關於甲文的解說,最不適當的是:

(A)○ㄅ 句與○ㄈ 句的「此」,均指「禮義」或「禮」

(B)○ㄆ 句補充說明○ㄅ 句,強調「六君子」共通處

(C)○ㄇ 句的「其」,均指○ㄆ 句的「六君子」

(D)○ㄈ 句藉假設情境,凸顯「禮」是評判依據

110指考國文考科-29

[題組:第28題到第32題]

29. 關於孫希旦移動文句的原因,下列○1 、○2 兩項推論,最適當的是:

○1 使「謀作」、「兵起」肇因於世人以私利為先。

○2 讓「謀作」、「兵起」做為實行禮制的原因,而非實行禮制的結果。

(A)○1 、○2 皆正確

(B)○1 、○2 皆錯誤

(C)○1 正確,○2 錯誤

(D)○1 錯誤,○2 正確

110指考國文考科-30

110指考國文考科-31

110指考國文考科-32

[題組:第28題到第32題]

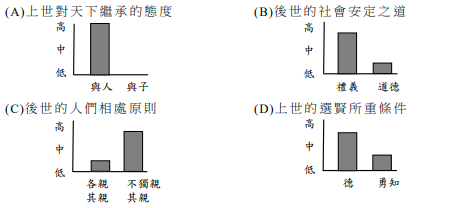

32. 孫希旦與陳祥道皆透過深度閱讀,對《禮記》原文提出新見。下列敘述,最符合二人持論基礎的是:

| 孫希旦 | 陳祥道 | |

|---|---|---|

| (A) | 後世治亂有合理演變 | 上世與後世皆因時制宜 |

| (B) | 後世治亂有合理演變 | 上世與後世皆積久弊生 |

| (C) | 後世明主應天下為公 | 上世與後世皆因時制宜 |

| (D) | 後世明主應天下為公 | 上世與後世皆積久弊生 |

110指考國文考科-33

[題組:第33題到第34題]

今之好惡者,多不免於因人,而尤易於附眾,不知眾人有眾人之好惡焉,而我亦自有我之好惡焉。使茍而同於眾,是我遂無好惡也,惟舉而試為察,則我故自有好惡也。

察者不因眾而起信,豈因眾而起疑?獨彼所為瑕瑜失得之端,亦必嘗親見之,而後愛憎之意得緣而有所出,不然,則未知夫所曹好曹惡之為何事也。

既無意於徇眾,豈有意於矯眾?獨彼所為積毀積譽之實,亦必嘗微得之,而後妍媸之意始因而有所生,不然,則未知夫所受好受惡之為何本也。

故即眾人之惡自真,吾惡眾人之惡自妄,察則彼此皆真矣。即眾人之好自確,吾好眾人之好自浮,察則人我皆確矣。(〈眾惡之,必察焉。眾好之,必察焉〉)

33. 關於上文第二、三段的說理方式,敘述最適當的是:

(A)第二、三段平行,皆論「對於眾人之所好、所惡,都應親自明察」

(B)第二、三段對立,先論「明察眾人之所惡」,再論「明察眾人之所好」

(C)第二、三段是因果關係,先談「眾人有所好、有所惡」的原因,再談結果

(D)第二、三段是總分關係,先述「眾人有所好、有所惡」的現象,再加以分論

110指考國文考科-34

110指考國文考科-35

110指考國文考科-36

36. 「遂以十稔之間,撰成《臺灣通史》」,句中的「撰成」,「成」在動詞「撰」之後,用來補充動作的結果。下列文句「」內,屬於此種用法的是:

(A)陰風怒號,濁浪排「空」

(B)文非一體,鮮能備「善」

(C)公閱「畢」,即解貂覆生

(D)斟酌損益,進「盡」忠言

(E)有善相者思「見」郎君,請迎之