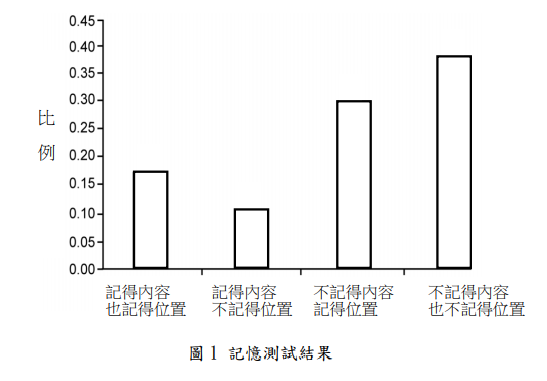

自從有了電腦、智慧型手機及網路搜尋引擎之後,資訊科技的發展改變了人類大腦處 理資訊的方式。我們可能儲存了大量的資訊,卻來不及閱讀,也不再費力記憶周遭事物和 相關知識,因為只要輕鬆點一下滑鼠、滑一下手機,資訊就傳到我們面前。 $2011$ 年美國三位大學教授作了一系列實驗,研究結果發表於《科學》雜誌。其中一個 實驗的參與者共有 $32$ 位,實驗過程中要求每位參與者閱讀 $30$ 則陳述,再自行將這 $30$ 則 陳述輸入電腦,隨機儲存在電腦裡 $6$ 個已命名的資料夾,實驗中沒有提醒參與者要記憶檔 案儲存位置(資料夾名稱)。接著要求參與者在 $10$ 分鐘內寫出所記得的 $30$ 則陳述內容, 然後再進一步詢問參與者各則陳述儲存的位置(資料夾名稱)。實驗結果如圖 $1$:

問題(一):有甲生根據上述的實驗結果主張:「人們比較會記得資訊的儲存位置,而比較不會記得資訊的內容。」請根據上圖,說明甲生為何如此主張。文長限80字以內(至多4行)。(占4分)