對偶有「正對」「反對」之別。「正對」的特徵是事異義同,上下句意思雷同,例如「不受繩則直,金就礪則利」;「反對」的特徵是藉由具質或相反事物的並列對照,凸顯意旨,例如「棄燕雀之小志,慕鴻鵠以高翔」。下列對偶的歸類,完全符合上述定義的是:

(A)正對:日星隱耀,山岳潛形;反對:西伯幽而演易,周旦顯而制禮

(B)正對:物窮必變,修極知悔;反對:受任於敗軍之際,奉命於危難之間

(C)正對:塞客衣單,孀閨淚盡;反對:桃李春風一杯酒,江湖夜雨十年燈

(D)正對:位卑則足羞,官盛則近諛;反對:脣蘭芳靄斜陽院,杜若香飄明月洲

(E)正對:一死生為虛誕,齊彭殤為妄作;反對:竭誠則胡越為一體,傲物則骨肉為行路

國文

110學測國文試卷-37

古文表達兩事物相比較時,常運用「形容詞+於+名詞」的句型,例如:「羅紈之盛,多於堤畔之草」,「多於堤畔之草」即「比堤畔之草多」的意思。下列含有「於」的句子,屬於此種表意方式的是:

(A)松柏後凋於歲寒

(B)此非孟德之困於周郎者乎

(C)沛公曰:孰與君少長?良曰:長於臣

(D)是故弟子不必不如師,師不必賢於弟子

(E)秦、晉圍鄭,鄭既知亡矣。若亡鄭而有益於君,敢以煩執事

110學測國文試卷-38

下列文句畫底線處的詞語,運用適當的是:

(A)終場哨聲響起前,林書豪以一記強弩之末的絕殺球,助球隊逆轉勝

(B)多年未見的同學在小陳的婚宴上歡聚,筵席上觥籌交錯,熱鬧無比

(C)面對錯綜複雜的國際局勢,須具縱橫捭闔、折衝樽俎的智慧和能力

(D)小華遭指控偷竊金錢,因此深感憤怒,極力申辯此為絕無僅有之事

(E)老張八面玲瓏,不輕易表露真實想法,總是首鼠兩端,誰也不得罪

110學測國文試卷-39

關於下列小說中文句的解讀,適當的是:

鄭大全覺得一座內臟都餓得亂拱,發出很醜惡的聲響。他想,把這樁推銷做成,馬上去吃個九角九的漢堡。

茉莉並沒察覺鄭大全的笑與搭腔都是在為他下一次進攻做準備。她只認為這推銷員的笑十分友善體貼。已經很久沒有這麼一張臉如此近地對著她,容她盡興地東拉西扯。

鄭大全急得猛出汗,卻怎樣也插不上嘴。老婦人的話似乎是堵在肚中的棉花絮,此刻全從嘴紡出線來。有的紡呢。妻子這時一定連午飯還看著天色,一分一秒地在巴望他。妻子七月身孕就那麼壓在大腿上,拼裝出上百件塑料玩具,直到腿腫得如兩截橡皮筒。他非讓這老婆婆子買下一張床,她已經耗掉他四小時了!(嚴歌苓《茉莉的最後一日》)

(A)「發出很醜惡的聲響」表現鄭大全對茉莉的不耐和厭惡,覺得她聲音難聽刺耳

(B)「為下一次進攻做準備」描寫鄭大全雖滿臉堆笑,其實只在盤算如何打動茉莉

(C)「堵在肚中的棉花絮」敘寫茉莉心中積累許多話語,也表現她期待傾吐的心情

(D)「此刻全從嘴紡出線來」形容茉莉口才便給,可以將尋常事物描繪得引人入勝

(E)「拼裝出上百件塑料玩具」描繪鄭大全妻子為生計勞苦,暗示經濟壓力沉重

110學測國文試卷-40

依據下文,符合故事內容的敘述是:

魯國有善相者,能視盜之貌,察其眉睫之間,而得其情。魯侯使視盜,千百無遺一焉。魯侯大喜,告趙文子曰:「吾得一人,而一國盜為盡矣,奚用多為?」文子曰:「吾若恃伺察而得盜,盜不盡矣。且郄雍必不得其死焉。」俄而群盜謀曰:「吾所窮者,郄雍也。」遂共盜而殘之。魯侯聞而大駭,立召文子而告之曰:「果如子言,郄雍死矣!然取盜何方?」文子曰:「周諺有言:『察見淵魚者不祥,智料隱匿者有殃。』且若欲無盜,莫若舉賢而任之,使教明於上,化行於下,民有恥心,則何盜之為?」於是用隨會知政,而群盜奔秦焉。(《列子》)

(A)郄雍善於鑒人,能由人物的面目氣質判斷其是否為盜賊

(B)郄雍善於察盜,魯侯大喜而授以專權,魯國亦因而大治

(C)郄雍的表現引起同儕的嫉妒而遭殺害,符合文子的預言

(D)文子認為過於善察和用智並非好事,將會為己招來災禍

(E)文子將善於教化百姓的隨會推薦給魯侯,盜賊因而遷善

110學測國文試卷-41

依據下文,關於背景知識的敘述,適當的是:

背景知識就像個濾網,網越細密,新知識越不會流失;例如同樣去聽一場演講,有人獲益良多,有人一無所獲,最主要的原因是語言像一陣風,只有綿密的網才可以兜住它。背景知識又像個架構,有了架子,新進來的知識才知道在哪兒安放,當每個格子都放滿了,一個完整的圖形就會顯現出來,一個新的概念於焉發生。心理學有個著名的實驗:把一盤殘棋給西洋棋生手看二分鐘,然後要他把這盤棋重新拼出來,他無法做到;但是給西洋棋大師看同樣長的時間,則能正確地將棋子重新拼出來。是大師的記憶力比較好嗎?當然不是,因為當我們把一盤隨機安放的棋子給大師看,請他重拼時,他的表現就跟生手一樣了。大師和生手唯一的差別就在於有背景知識,使得殘棋變得有意義,意義度減輕了記憶的負擔。背景知識所建構出的基模會主動去搜尋已有的有用資訊,將新獲得的知識放在適當的位置上,組合成有意義的東西,一個沒有意義的東西會很快就淡出我們的知覺系統。(改寫自洪蘭《哈啦與抓鼠的語言·序》)

(A)背景知識可以增強主體的記憶力,使主體的知覺系統更加敏銳

(B)專門領域的大師和生手之異,在於是否具備多種類的背景知識

(C)背景知識的多寡,會影響主體對新知識的接受程度和理解速度

(D)背景知識越豐富者,越能為新資訊找到適當的連結,並使它具備意義

(E)背景知識建構了主體的認知模型,讓主體有主動向外搜尋資料的能力

110學測國文試卷-42

下列甲、乙二詩都以「考試」為寫作題材,關於二詩的解讀,敘述適當的是:

甲:然則作為一個籃框/就是要被命中的/我們都曾經來到其下/等待過一次/最美的跳投

高高地/它懸在那裡/像極了一個天使的光環/發亮的手銬/像極了/所謂的永恆(陳雋弘《籃框——與我的學生們一起倒數,七十六天》)

乙:填完這些空白/就要和這一類的紙張告別了/語言如蚊蚋/每一個字/都刺痛紙上的肌膚

我們以油墨/撫慰紙張的傷口/等到油墨吸乾文字後/我們就和今天的自己/告別(簡政珍《畢業考》)

(A)甲詩與乙詩中的「等」,皆形容考前長期準備的焦慮

(B)甲詩以「光環」、「手銬」為喻,表達既期待又欲擺脫的複雜心情

(C)乙詩中的「空白」既指考卷上待填的答案,也暗喻因考試留白的青春

(D)甲詩以「籃框」暗指考生的才能難以發揮,乙詩以「油墨」暗指考生的答案千篇一律

(E)甲詩題目中的「倒數」和乙詩中的「告別」,皆暗指考試是進入人生下一階段的轉折

107學測國寫試題-01

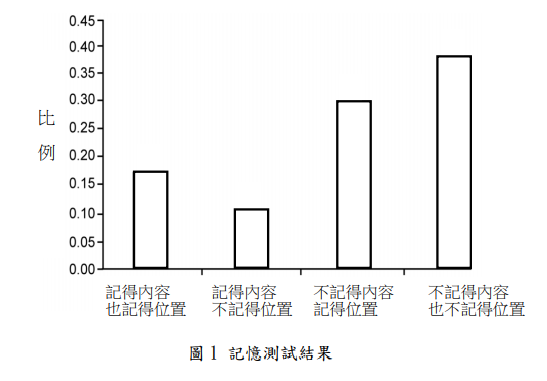

自從有了電腦、智慧型手機及網路搜尋引擎之後,資訊科技的發展改變了人類大腦處 理資訊的方式。我們可能儲存了大量的資訊,卻來不及閱讀,也不再費力記憶周遭事物和 相關知識,因為只要輕鬆點一下滑鼠、滑一下手機,資訊就傳到我們面前。 $2011$ 年美國三位大學教授作了一系列實驗,研究結果發表於《科學》雜誌。其中一個 實驗的參與者共有 $32$ 位,實驗過程中要求每位參與者閱讀 $30$ 則陳述,再自行將這 $30$ 則 陳述輸入電腦,隨機儲存在電腦裡 $6$ 個已命名的資料夾,實驗中沒有提醒參與者要記憶檔 案儲存位置(資料夾名稱)。接著要求參與者在 $10$ 分鐘內寫出所記得的 $30$ 則陳述內容, 然後再進一步詢問參與者各則陳述儲存的位置(資料夾名稱)。實驗結果如圖 $1$:

問題(一):有甲生根據上述的實驗結果主張:「人們比較會記得資訊的儲存位置,而比較不會記得資訊的內容。」請根據上圖,說明甲生為何如此主張。文長限80字以內(至多4行)。(占4分)

[非選擇題]107學測國寫試題-02

問題(二):二十一世紀資訊量以驚人的速度暴增,有人認為網路資訊易於取得,會使記憶力與思考力衰退,不利於認知學習;也有人視網際網路為人類的外接大腦記憶體,意味著我們無須記憶大量知識,而可以專注在更重要、更有創造力的事物上。對於以上兩種不同的觀點,請提出你個人的看法,文長限400字以內(至多19行)。(占21分)

[非選擇題]我認為這兩種觀點各有其立論基礎,也反映了數位時代下認知學習的雙面性。第一種觀點擔憂網路導致記憶力與思考力衰退,確有其依據。當我們過度依賴外部儲存,大腦負責記憶的區域(如海馬迴)可能因缺乏鍛鍊而功能弱化,不利於深度思考與長期知識建構。此外,資訊爆炸易導致注意力分散,形成淺碟式學習,影響認知學習的深度與連貫性。

然而,第二種觀點將網際網路視為「外接大腦記憶體」,亦有其積極意義。它解放了我們記憶瑣碎事實的負擔,使認知資源能重新分配至更高階的思維活動,如批判性思考、創造性問題解決、跨領域整合與宏觀視野的建立。這並非放棄記憶,而是將記憶功能轉型,從「記憶事實」轉向「記憶如何尋找與應用事實」。

我個人的看法是,關鍵不在於否定任何一方,而在於如何「善用」網路此一工具。我們應培養「數位素養」,包括:1. 有意識地區分哪些知識需要內化為長期記憶,哪些可以外包給網路;2. 發展資訊篩選、驗證與整合的能力,避免被動接受資訊;3. 在利用網路效率的同時,保留並刻意練習深度閱讀、獨立思考與邏輯論證的習慣。如此,我們方能將網路轉化為強大的認知輔具,既避免心智能力退化,又能釋放創造力,實現更有效的學習與創新。 報錯

ChatGPT DeepSeek

107學測國寫試題-03

(3-4題組)

你在傾聽小魚澼濺的聲音 張望春來日光閃爍在河面 微風吹過兩岸垂垂的新柳 野草莓翻越古岩上的舊苔 快樂的蜥蜴從蟄居的洞穴出來 看美麗新世界野煙靄靄── 在無知裡成型。你在傾聽 聽見自己微微哭泣的聲音 一片樹葉提早轉黃的聲音(楊牧〈夭〉)

問題(一):詩中有聲音的傾聽,有視覺的張望,也有快樂與哭泣。作者描寫春天的美麗新世界,但詩題為何命名為〈天〉?請從詩句中的感官知覺與情感轉變加以說明。文長限120字以內(至多6行)。(占7分)

[非選擇題]