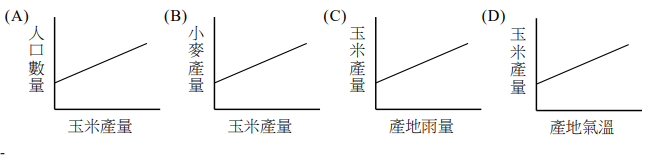

依據上文,下列關於歐洲人栽種玉米的敘述,最適當的是:

玉米是印地安人送給世界的禮物。歐洲人初抵美洲之際,那裡已有各型玉米作物。比起舊世界農作物,玉米恰好位於稻米和小麥的生長帶之間,在稻米嫌太乾或小麥嫌太濕的區域,皆有良好收成。玉米田單位面積產量幾乎是小麥田兩倍。少有作物及得上玉米,短短一個生長季就能提供大量碳水化合物和脂肪。

歐洲人接納玉米較晚,或許是1550年代至18世紀,歐洲進入一段相對寒冷期。也或許是多數歐洲人一向同意英國博物學家蓋瑞德的看法,他在1597年寫道:「雖然印地安民族迫於所需,認為玉米是很好的食物,但我們仍可輕易判定:它的營養成分有限,不易甚至不利消化,比較適合當豬食而不是給人食用。」

16世紀的歐洲有許多地方栽植玉米,但做為廣大地區的主食,大約已是下個世紀後期。約翰‧洛克在1670年代提到:「法國南部好幾處都有玉米田,農民稱之為『西班牙小麥』,他們告訴我這是給窮人做麵包吃的。」到了18世紀,玉米已經成為法國南部飲食的基本元素。我們姑且大膽猜測:或許它曾在法國人口重新成長的過程扮演重要角色—18世紀前數十年,法國人口曾明顯衰減。西班牙人口曾在17世紀減少,18世紀開始回增;在波河谷地種植玉米的義大利,17世紀下半期人口也曾衰減,之後又回增。這些地中海區人口的消長,應該和玉米有關。

今日,玉米對東南歐的重要性更勝於西南歐。隨著人口增加,玉米及其他美洲作物如馬鈴薯、美國南瓜的栽種也逐漸擴張。18世紀以前,玉米在羅馬尼亞並無地位,19世紀後幾十年,羅馬尼亞人投注心力和倚賴玉米幾乎不亞於墨西哥人。他們種小麥也種玉米,前者出口,後者自用。玉米和小麥搭配輪種,成效良好,使羅馬尼亞成為歐洲一大穀倉。

依賴玉米為主食的程度,正隨著人口壓力降低而一起減低,但過往的影響仍在。美國人類學者郝平恩在《塞爾維亞一村落》提到,奧拉撒奇當地比較窮困的農民還是吃玉米而非小麥做的麵包,他們僅有的幾畝地,也是種玉米而非小麥,因為 。順便一提:奧拉撒奇農家菜園裡那一畦畦的青椒、番茄、四季豆、美國南瓜,應該會讓印地安老兄備感親切。(改寫自克羅斯比《哥倫布大交換:1492年以後的生物影響和文化衝擊》)

(A)法國栽種成功後才傳入西班牙

(B)早年被認為較適合作為動物飼料

(C)16世紀時已成為多數地區的主食

(D)羅馬尼亞由出口小麥轉為出口玉米

國文學測

108學測國文試卷-19

108學測國文試卷-20

108學測國文試卷-21

108學測國文試卷-22

下列關於上文「所強調的意思,說明最適當的是:

大多數的科學工作者和前輩大師有一種相當「疏離」的關係。有人會說,科學是以客觀的方法來發現潛藏真理、發明可用器物的一門學問,不應有感情色彩和私人成分。對於拉瓦謝,我們只要知道他以冰砂做實驗,將之加熱而獲得「更純淨、更適於呼吸」的空氣(即氧)的成果,知道他「燃燒不是假想的燃素之釋放,而是燃燒物質與氧的化合」之洞見就可以了。至於拉瓦謝是何方人士,他的童年生活、求學經過、有沒有結婚生子……都跟氧氣無關。在科學的殿堂裡,若被拉瓦謝在法國大革命期間因受誣告而被送上斷頭臺,不僅無補於科學,而且是「搞錯了方向」。於是,一個化學系學生和拉瓦謝的關係成了「他跟氧氣」的關係,「人」與「人」的關係在不知不覺間被「人」與「物」的關係所取代。

文學藝術工作者則是一種完全不同的取向。不少人在讀過《紅樓夢》後,因深受感動而想去了解「是什麼樣一個人,在什麼樣的情況下,竟然能創造出這樣的不朽傑作?」他的好奇很快就能獲得滿足,因為早有同行寫了很多關於曹雪芹生平及其家族的事書,有些學者甚至從研究《紅樓夢》轉而研究曹雪芹「這個人」。如果讀者渴望觀點現場,也有「曹雪芹紀念館」或「紅樓夢之旅」供人流連忘記,這完全得助於將「創造者」(作家)置於「創造物」(作品)之上的心思。

學科學的我若能參加「相對論之旅」,希望能探討愛因斯坦不同階段所停留過的地方,特別想看看他心愛的小提琴,至於它是不是愛因斯坦的那把並不重要,重要的是它所代表的人味和精神。(改寫自王溢嘉《一般人物而標情》)

(A)有一種相當「疏離」的關係:強調一般人不易理解科學知識

(B)而且是「搞錯了方向」,強調科學人才的培育應重視基礎研究

(C)成了「他跟氧氣」的關係:強調科學家的貢獻常取代對科學家的認識

(D)轉而研究曹雪芹「這個人」:強調《紅樓夢》研究的真正核心課題所在

108學測國文試卷-23

關於科學工作者和文學藝術工作者的差異,最符合上文觀點的是:

(A)文學藝術工作者敬重前輩大師,科學工作者通常不然

(B)科學工作者追求以「物」取代「人」,文學藝術工作者通常不然

(C)科學工作者注重「創造物」的客觀考證,文學藝術工作者通常不然

(D)文學藝術工作者留意「創造者」的創作心靈活動,科學工作者通常不然

108學測國文試卷-24

今年是工業革命代表人物瓦特(James Watt)逝世200周年,下列是某高中紀念展覽的內容,其中與作者期待參加的「相對論之旅」理念最接近的選項是:

甲、「瓦特」是國際單位制的功率單位

乙、瓦特是蘇格蘭造船工人之子

丙、瓦特在格拉斯哥大學開的小修理工

丁、瓦特設計的蒸汽機運轉模型

戊、瓦特與英格蘭製造商博爾頓長期合作

己、瓦特如何阻止他人獲得專利

(A)甲乙丙戊 (B)乙丙戊己 (C)甲丁戊己 (D)乙丙丁己

108學測國文試卷-25

25-27題組

西方的傳統戲劇多透過具象而逼真的動作與場景,才能達成對真實的模擬與再現。 而中國戲曲的舞臺時空,卻是要以抽象化的象徵手法「虛擬」實境,從服裝、道具、舞 臺裝置到人物塑造,都是一以貫之的虛實相生,讓「心境」永遠比「物境」重要,「情 境」比「環境」重要,「意境」比「實境」重要。故而《牡丹亭》的寫景傳情、依心取 境的美學形式,本身就是「虛構」大於「現實」,包括舞臺設計、服飾道具,也包括演 員的唱作念打。因此演員的年齡與角色的年齡,就有更為流動開放的虛擬表現空間,年 齡不再是單點直線的真實數字,反倒是多點如星群散布的生命樣態,「心境」、「情境」 與「意境」的交疊組合。 看老演員「虛擬」杜麗娘才真是難得,老則老矣,神韻動人,比看年輕演員演出的 「懷春慕色之情」,更讓人動容。對年輕的演員而言,她們的青春不是夢而是現實,只 有對生理年齡不再年輕的演員而言,她們的青春才是夢,是綺夢迷夢春夢,一場虛實難 分、惺忪難醒、纏綿難捨的遊園驚夢。杜麗娘的一縷幽魂附在她們身上,像是前世今生 的輪迴與翻轉,讓她們的表演具有層次。小兒女的青澀嬌態疊印在成熟風華的唱腔與身 段上,她們是女人與女孩的綜合體。時間不再是線性,青春總不曾消逝,只是悄悄折疊 進身體的記憶裡,呼之欲出。看她們的表演讓人覺得驚心動魄,不是因為歲月不饒人, 而是深深感念那藏在女人身體中的女孩,從來不曾死去。在《牡丹亭》中生而復死、死 而復生的,不僅只是愛情,更是青春。(改寫自張小虹〈我們都是青少年〉)

依據上文,下列甲、乙兩項關於《牡丹亭》演出的推斷,正確的是:

甲、因「心境」比「物境」重要,舞臺不必然出現代表男主角柳夢梅的梅樹。

乙、因「意境」比「實境」重要,杜麗娘的深情不必以服裝和唱作念打表達。

(A)甲、乙皆正確 (B)甲、乙皆錯誤

(C)甲正確,乙錯誤 (D)甲錯誤,乙正確

108學測國文試卷-26

上文提及「年齡不再是單點直線的真實數字,反倒是多點如星群散布的生命樣態」,下列關於這句話的解說,最適當的是:

(A)透過象徵化的表演,演員與角色的生命交織,展現歲月與技藝的淬鍊

(B)不同年齡層演員相互切磋,突破生理年齡限制,讓戲劇演出發光發熱

(C)演員實際年齡象徵能經世事的成熟,由其演出的角色將如星空般耀眼

(D)演員能描繪各種表演藝術,跨越年齡侷限,將實境與物境提升至意境

108學測國文試卷-27

上文以「我們都是青少年」作為篇名的理由,最可能是:

(A)老演員逝去的青春因杜麗娘而被喚醒,觀眾內心的青春悸動也甦醒過來

(B)舞臺時空虛實相生的效果,讓觀眾得以一代一代延續杜麗娘的青春綺夢

(C)《牡丹亭》的青春特質不分你我,可藉由戲劇的感染力開拓新的觀眾群

(D)《牡丹亭》藉杜麗娘遐魂,召喚演員與觀眾靈魂裡不曾有過的青春情懷