14-17為題組。

16. 關於甲、乙二文所蘊含的創作觀念,下列推論最不適當的是:

(A)甲文的「之餘、之暇」透露出張李德和的創作並未違背傳統性別角色規範

(B)乙文認為「閨人」與「柔豔」皆為女性創作本色,女性其實不必引以為非

(C)甲文「志有萬端之異」與乙文「情性真切」,都從性別角度論證創作合宜性

(D)乙文所舉前輩作家,較甲文所舉前輩作家更具破除當時性別刻板印象的意味

14-17為題組。

16. 關於甲、乙二文所蘊含的創作觀念,下列推論最不適當的是:

(A)甲文的「之餘、之暇」透露出張李德和的創作並未違背傳統性別角色規範

(B)乙文認為「閨人」與「柔豔」皆為女性創作本色,女性其實不必引以為非

(C)甲文「志有萬端之異」與乙文「情性真切」,都從性別角度論證創作合宜性

(D)乙文所舉前輩作家,較甲文所舉前輩作家更具破除當時性別刻板印象的意味

14-17為題組。

17. 下列詩詞與乙文所提及的柔豔風格,最相近的是:

(A)世機消已盡,巾履亦飄然。一室故山月,滿瓶秋澗泉

(B)朔雁傳書絕,湘篁染淚多。無由見顏色,還自託微波

(C)瀟橋雪。茫茫萬徑人蹤滅。人蹤滅。此時方見,乾坤空闊

(D)游宦成羈旅。短檣吟倚閑凝疴。萬水千山迷遠近,想鄉關何處

18-19為題組。

閱讀下文,回答18-19題。

周厲王使芮伯帥師伐戎,得良馬焉,將以獻於王。芮季曰:「不如捐之。王欲無厭,而多信人之言。今以師歸而獻馬焉,王之左右必以子獲為不止一馬,而皆求於子。子無以應之,則將曉於王,王必信之。是賈禍也。」弗聽,卒獻之。榮夷公果使有求焉,弗得,遂譖諸王曰:「伯也隱。」王怒逐芮伯。君子謂芮伯亦有罪焉。爾知王之漬貨而啟之,芮伯之罪也。(劉基《郁離子.獻馬》)

18. 下列文句的「厭」,與「王欲無厭,而多信人之言」的「厭」意義相同的是:

(A)學而不「厭」,誨人不倦,何有於我哉

(B)館人「厭」之,忍弗言。將行,贈之以狗

(C)君子之道:淡而不「厭」,簡而文,溫而理

(D)近世「厭」常而反古,專尚奇麗。吾為衣食所迫,不能免俗

18-19為題組。

19. 依據上文,關於文中人物對獻馬的看法,敘述最適當的是:

(A)芮季和榮夷公相同,都想從芮伯那裡獲得一匹良馬

(B)榮夷公和周厲王相同,都認為芮伯不應只獻一匹馬

(C)榮夷公和君子相同,都認為芮伯隱藏了其他的良馬

(D)芮季和君子相同,都認為芮伯之舉使王想得更多馬

20-22為題組。

閱讀下文,回答20-22題。

20.依據資料甲,下列關於鄭崇和的敘述,最適當的是:

20.依據資料甲,下列關於鄭崇和的敘述,最適當的是:

(A)十九歲時,隨祖父、父親、叔叔遷居後龍

(B)生前即因兒子們功名有成,晉升為通奉大夫

(C)長子由大房過繼,是鄭家家業發達關鍵人物之一

(D)妻子姓陳,仙逝較早,故於鄭崇和過世後才同葬”

20-22為題組。

21.依據資料甲、乙,下列關於鄭崇和墓的敘述,最適當的是:

(A)鄭崇和雖自認深受祖先陰宅風水庇蔭而富裕,但不願子孫迷信擇地求福之說

(B)鄭用錫等雖按鄭崇和遺願將其葬於老家山中,但鄭如椿等仍另外擇吉地遷葬

(C)最初形制簡約,後因鄭用錫中進士並授官,始據《大清會典事例》擴大規模

(D)「祀鄉賢祠」記於墓碑,可見既是當時官方認可功績,家族也視為無上光榮

20-22為題組。

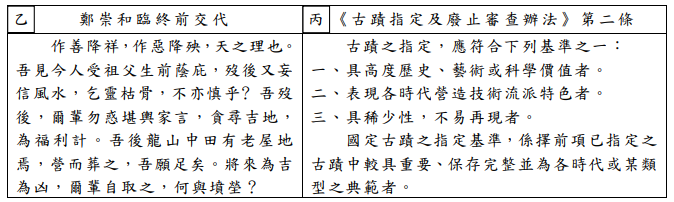

22.資料丙《古蹟指定及廢止審查辦法》為民國108年修訂版,若以資料丙審視資料甲,關於①、②兩項推論的研判,最適當的是:

①鄭用錫墓展現清代「營造技術流派特色」,而列為國定古蹟。

②王得祿墓的歷史價值,可能是被列入古蹟的條件之一。

(A)①、②皆正確

(B)①正確,②錯誤

(C)①無法判斷,②錯誤

(D)①無法判斷,②正確

23-25為題組。

閱讀下文,回答23-25題。

| 甲 | 《論語》原文 | 朱熹的解說 |

| 子曰:「君子有三畏:畏天命,畏大人,畏聖人之言。小人不知天命,而不畏也,狎大人,侮聖人之言。」 | ①「大人」不止有位者,是指有位、有齒、有德者。 ②「畏天命」三字好。是理會得道理,便謹去做,不敢違,便是畏之也。如非禮勿視聽言動,與夫戒慎恐懼,皆所以畏天命也。 ③要緊全在知上。纔知得(天命),便自不容不畏。 |

| 乙 | 《孟子》原文 | 朱熹的解說 |

| 說大人,則藐之,勿視其巍巍然。堂高數仞,棣題數尺,我得志,弗為也;食前方丈,侍妾數百人,我得志,弗為也;……在彼者,皆我所不為也;在我者,皆古之制也。吾何畏彼哉! | ①這為世上有人把大人許多崇高富貴當事,有言不敢出口,故孟子云爾。 ②《論語》說「畏大人」,此卻說「藐大人」。大人固當畏,而所謂「藐」者,乃不是藐他,只是藐他許多「堂高數仞,棣題數尺」之類。 |

23.下列敘述,不符合資料甲意旨的是:

(A)君子得識天命所歸,遂謹於視聽言動

(B)小人處懵然狀態,故不知且不畏天命

(C)君子須知得天命,天命可知遂不可畏

(D)小人不畏天命,遂輕慢位高權重之人

23-25為題組。

24.下列人物及其言行表現,與孟子所藐的「大人」最接近的是:

| (A) | 鄭文公 | 無禮於晉,且貳於楚也 |

| (B) | 項羽 | (樊噲)瞋目視項王,……項王按劍而賤曰:「客何為者?」 |

| (C) | 劉備 | (劉備)每與臣(諸葛亮)論此事,未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也 |

| (D) | 楊素 | 著貴自奉,禮異人臣。每公卿入言,賓客上謁,未嘗不踞床而見 |

23-25為題組。

25.下列關於資料甲、乙的敘述,最適當的是:

(A)小人所狎,是那些徒有高位,但非齒、德兼備的大人

(B)彼等小人專為狎大人、侮聖人之事,因此無法知天命

(C)合於古制的大人,當不為孟子所藐,且同於孔子所畏

(D)孟子提出藐大人的說法,是因自己本無意於大人之位