109指考國文

109指考國文考科-12

[題組:第12題到第14題]

儒學規定了中華文化的基本性格,即是人本的、人文的。要彰顯這種文化性格的特質,我們不妨通過人性的兩重需求及人文發展的兩階段進程分析,並藉西方文化性格加以對照,來獲得清楚的了解。

就人性的兩重需求而言,即是生存的需求與價值實現的需求。前者是人與動物重疊的部分,即告子所謂「食色性也」,或美國羅斯福總統許諾的四大自由的前兩項:「免於匱乏的自由」與「免於恐懼的自由」,也可稱之為人性的初級需求。嚴格的說,這不足以稱為人性,因為無法將人與動物有效區分。因此,孟子才會以人性的進階需求,也就是意義、價值、尊嚴的需求來界定人性,而說「人之所以異於禽獸者幾希,庶民去之,君子存之」。

至於什麼是甲呢?這不是一項認知的問題而是實踐的問題,關鍵在於人的自覺,如孔子曰:「我欲仁,斯仁至矣」。亦即:這問題的起點不是被教導了這一項有關人性的知識,而是每一個人在生命實存上感受到乙。

正由於這是個實踐問題而不是認知問題,所以當一個社會中絕大多數人仍困於衣食的時候,是不可能普遍正視這存在問題的,因此若就自然的人文發展進程而言,先將人生重心放在謀生之上,再漸漸過渡到正視人的存在問題,轉以價值實現為重心,西方文化的發展似乎就是如此。西學的兩大要項:科學與民主法治,就是針對人性的初級需求而設的。直到二十世紀,由於兩次工業革命已原則上解決了生存的課題,於是人的存在問題逐漸浮現,西方人也感受到西方傳統宗教之不足,而漸有向東方求經者。但中華文化的發展卻非循這自然進程以行,而是在絕大多數人民尚困於衣食之時,少數文化菁英便已直看到人性的終極需求,並以此來教化百姓,而漸漸塑成特殊的中華文化形態。(改寫自曾昭旭〈儒學與中華文化之衡定〉)

12. 根據上文文意脈絡,甲、乙最適合填入的概念依序是:

(A)生存需求/價值實現需求

(B)價值實現需求/價值實現需求

(C)生存需求/生存需求與價值實現需求

(D)價值實現需求/生存需求與價值實現需求

109指考國文考科-13

109指考國文考科-14

109指考國文考科-15

[題組:第15題到第17題]

子路為蒲宰,為水備,與其民修溝瀆。以民之勞煩苦也,人與之一簞食、一壺漿。孔子聞之,使子貢止之。子路忿不說,往見孔子曰:「由也以暴雨將至,恐有水災,故與民修溝洫以備之。而民多匱餓者,是以簞食壺漿而與之。夫子使賜止之,是夫子止由之行仁也。夫子以仁教,而禁其行,由不受也。」孔子曰:「汝以民為餓也,何不白於君,發倉廩以賑之?而私以爾食饋之,是汝明君之無惠而見己之德美矣。汝速已則可,不則汝之見罪必矣。」(《孔子家語‧致思》)

15. 子路「忿不說」,是因為他認為孔子:

(A)另派子貢,取而代之

(B)體恤災民,毫無限度

(C)拒絕饋贈,不通人情

(D)言行不一,自相矛盾

109指考國文考科-16

109指考國文考科-17

109指考國文考科-18

[題組:第18題到第19題]

儒家思想影響我國數千年來的社會福利政策與老人照護發展。《禮記‧禮運》「老有所終,壯有所用,幼有所長,矜寡孤獨廢疾者皆有所養」的大同理想,也成為國家制定福利政策的基礎。

《管子》載周代設「掌病」一職,照顧老人的疾病。梁武帝設立安養機構「孤獨院」,專門收住老人和孤兒,自此開啟古代機構式照護的制度。唐初,寺院設「悲田養病坊」濟貧療疾,由寺僧操理。玄宗時,「養病坊」經費由國家官本放貸之利息提供,仍委寺僧負責。武宗廢佛後,「於錄事耆壽中,揀一人有名行謹信,為鄉里所稱者,專令勾當」,並撥給寺田,「以充粥料」。到了宋代,哲宗曾下詔:「鰥寡孤獨貧乏不得自存者,知州、通判、縣令、佐驗實,官為居養之」。徽宗則正式設置「居養院」,收住窮而無告及疾病者,同時設立救療貧病的「安濟坊」。南渡後,「多合居養、安濟而為一,名之曰養濟院」,專派醫官治療,並派「童行」二人負責管理飲食。明代承宋、元之制,明太祖「詔天下郡縣立孤老院」,未久,易名為「養濟院」,並明文規定收養對象:「民之孤獨殘病不能生者,許入院」,同時將「養濟院」載入《大明律》。

然而,完全依賴公部門辦理之財務壓力極大,明、清的「養濟院」開始接受民間捐助,後來也開放民間設立。民間出現各種類似「養濟院」的照護機構,社福業務與老人照護漸漸仰賴民間的力量辦理。(改寫自陳亮恭《微霞與桑榆》)

18. 依據上文,最符合古代照護機構發展概況的敘述是:

(A)唐代照護機構為有效運用人力,皆由地方有名望的僧尼操辦

(B)宋哲宗時的收治條件寬鬆,只要孤獨殘疾者都可由國家養護

(C)機構經費歷代除國家挹注外,尚有出自寺廟悲田或民間捐助

(D)歷代均明定政府應擔負養護的責任,照護機構皆載入律法中

109指考國文考科-19

109指考國文考科-20

[題組:第20題到第23題]

(黛玉從揚州來賈府,到了榮國府大門)卻不進正門,只進了西邊角門。那轎夫擡進去,走了一射之地,將轉彎時,便歇下退出去了。後面的婆子們已都下了轎,趕上前來。另換了三四個衣帽周全十七八歲的小廝上來,復擡起轎子。眾婆子步下圍隨,至一垂花門前落下,眾小廝退出,眾婆子上來打起轎簾,扶黛玉下轎。林黛玉扶著婆子的手,進了垂花門,兩邊是抄手遊廊,當中是穿堂,當地放著一個紫檀架子大理石的大插屏。轉過插屏,小小的三間廳,廳後就是後面的正房大院。正面五間上房,皆雕梁畫棟。… …

(黛玉見過外祖母賈母後,將隨大舅母邢夫人往見大舅父賈赦)大家送至穿堂前,出了垂花門,早有眾小廝們拉過一輛翠幄青綢車,邢夫人攜了黛玉,坐在上面,眾婆子們放下車簾,方命小廝們擡起,拉至寬處,方駕上馴騾,亦出了西角門,往東過榮府正門,便入一黑油大門中,至儀門前方下來。眾小廝退出,方打起車簾,邢夫人攙著黛玉的手,進入院中,黛玉度其房屋院宇,必是榮府中花園隔斷過來的。進入三層儀門,果見正房廂廡遊廊,悉皆小巧別致,不似方才那邊軒峻壯麗。… …

(邢夫人遣人送黛玉往見二舅父賈政)於是黛玉告辭,邢夫人送至儀門前,又囑咐了眾人幾句,眼看著車去了方回來。一時黛玉進了榮府,下了車,眾嬤嬤引著,便往東轉彎,穿過一個東西的穿堂,向南大廳之後,儀門內大院落,上面五間大正房,兩邊廂房,鹿頂耳房鑽山,四通八達,軒昂壯麗,比賈母處不同,黛玉便知這方是正經正內室,一條大甬路,直接出大門的。進入堂屋中,擡頭迎面先看見一個赤金九龍青地大匾,匾上寫著鬥大的三個大字,是「榮禧堂」。(《紅樓夢》第3回)

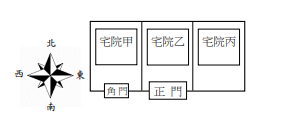

20. 榮國府宅院若依上文大致圖示為甲、乙、丙三處,其主人依序應是:

(A)賈母/賈政/賈赦

(B)賈母/賈赦/賈政

(C)賈赦/賈母/賈政

(D)賈赦/賈政/賈母