某一時期,政府對如何治理華北出現兩派意見:甲派主張:「漢人對國家無任何益處,應該將其趕走或殺掉,空出土地成為放牧之地。」乙派則說:「應妥善保留漢人原有生產方式,定好徵稅方法。中原的土地稅、商稅、酒、醋、鹽、鐵、山澤等稅收,每年可得銀五十萬兩、絲絹八萬疋、粟米四十萬石。」這最可能是何時的討論?判斷時代的依據為何?

(A)東漢末年/鹽鐵之稅

(B)五胡時期/粟米之租

(C)宋元之際/放牧之地

(D)明清之交/絲絹之貢

指考分科社會

114分科歷史考科-12

114分科歷史考科-13

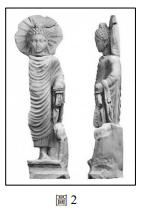

2023年4月,埃及考古隊在紅海西岸古港口城市貝雷尼斯一座古廟,發現一尊雕像,如圖2。雕像高71公分,身體右半部已毀壞,頭頂有肉髻,頭背後光環照耀,側面刻有蓮花。根據學者考證,這是羅馬帝國時期文物。我們應如何解讀此一考古發現的歷史意義?

(A)這是雅典娜像,顯示希臘文化對羅馬的影響

(B)這是聖母像,説明基督教在羅馬帝國的昌盛

(C)這是佛像,證明羅馬帝國與印度的貿易活絡

(D)這是觀音菩薩,證明羅馬與中國有文化交流

114分科歷史考科-14

一位西方學者認為:伊斯蘭教自創始之初即承認某些社會不平等,並在聖典中認可。近代以來,伊斯蘭世界湧現一連串社會和宗教運動,試圖推翻存在身分高貴與低賤、富有與貧窮、阿拉伯與非阿拉伯之間的藩籬,以其違背伊斯蘭教四海之內皆兄弟的精神。但仍有一些群體之間的不平等,不曾受到上述運動的質疑,這包括:

(A)白人與黑人

(B)男人與女人

(C)軍人與平民

(D)農人與商人

114分科歷史考科-15

一位美洲政治運動領袖説:「我們既非印地安人,亦非歐洲人,但有兩種血統。數百年來,美洲半球的居民純處在被動地位。… … 我們從來沒人當上總督,… … 幾乎沒有人當過大主教,從未有人當外交官,從軍只能充當部屬。」這最可能是哪項政治運動的訴求?

(A)美國獨立革命

(B)中南美洲獨立

(C)美國民權運動

(D)古巴共產革命

114分科歷史考科-16

114分科歷史考科-17

114分科歷史考科-18

114分科歷史考科-19

某國軍隊的組成多元,士兵有挪威裔、捷克裔、義大利裔、法蘭西裔、奧地利裔、南斯拉夫裔等等,儘管來自不同族裔,卻具有共同的國家認同。該國軍隊派往歐洲各地作戰,都可以找到懂得當地語言的士兵擔任翻譯。上述情況最可能出現於:

(A)拿破崙戰爭時期的法國軍隊

(B)一次世界大戰時的奧匈軍隊

(C)二次世界大戰時的美國軍隊

(D)冷戰時駐防東歐的蘇聯軍隊

114分科歷史考科-20

1950年代,臺灣原住民族領袖提出訴求:山胞天賦的才能是與平地同胞一樣毫無遜色的,如能提升其生活環境,施以適當的教育,一切改變都是可能的。… … 二十年後受了國家新教育的領導人才,可以掌握山地社會的一切樞紐,接管現在的本地領袖和輔導人才的責任,特殊行政自可撤除。這位領袖的訴求,最終目標最可能是:

(A)原住民族的正名

(B)原住民族升學優待

(C)還我土地的運動

(D)追求原住民族自治