社會學測

109學測社會試題-67

67-69為題組

資料一:屏東種植紅豆的農民,過去為避免鳥害造成農損,會利用毒餌造成小型鳥類死亡,進而導致撿食的老鷹跟著中毒。近來因維護生態環境,農夫改變耕作方式,在播種期不毒鳥、採收時不用落葉劑,以新創農業的方式建立「老鷹紅豆」品牌以及產銷履歷。雖然生產紅豆的成本上升,但有效提升消費者對產品的評價,使市場銷售價格與數量都大幅提升。老鷹紅豆的契作地區主要在屏東東港和萬丹一帶。

資料二:萬丹聚落形成於明末,曾在清代民變中扮演重要角色,朱一貴事件時,粵籍義民即在「萬丹社」的上帝廟誓師起義。「社」在清代一般是指「熟番」村落,但並非自古如此。例如,鄭氏時期,主政者推行屯田,就曾用「社」作為屯墾村落之名;當時的軍備圖則分別以「番社」和「民社」來標示「番」、「漢」聚落。在清朝治臺初期的地圖中,即有「後勁社」、「左營社」等和「熟番」無關的村落名,「萬丹社」也是如此。

根據上述兩則資料,請問:

題文中的新創農業型態,較適合以下列哪兩個概念說明?

甲、生態農業 乙、粗放農業 丙、休閒農業 丁、精緻農業

(A)甲乙

(B)甲丁

(C)乙丙

(D)丙丁

109學測社會試題-68

109學測社會試題-69

109學測社會試題-70

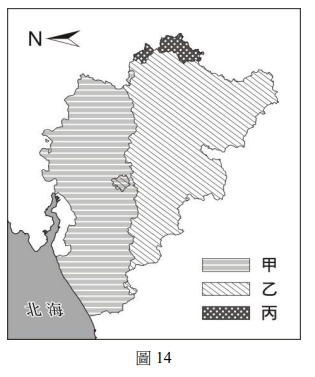

70-72為題組

比利時是由多語言族群組成的聯邦體制國家,包括法語、荷語和德語等語言族群,其分布區域主要與鄰國居民通用的語言有關,圖14為該國的語言分區圖。這三種語言分布彼此明顯區隔,並成為該國自治行政區劃分的重要依據之一。比利時之所以成為多語言族群的國家,與其特殊的歷史發展關係密切。比利時原與荷蘭及盧森堡組成所謂的低地國,但經過十六、十七世紀的連年戰爭,其中的十七個省分分裂,最後形成比利時以及荷蘭兩個國家。由於族群和語言因素,現今比利時沒有任何一個政黨可以橫跨不同語言區而獲得全國性的支持,甚至在2010年國會大選之後,比利時各政黨的組閣談判長達541天,最後才順利組織政府,成為全球在和平時代裡無政府時期最長的國家。請問:

依據題文資訊,低地國十七個省分分裂後,促成某些省分成立荷蘭共和國的戰爭最可能是下列何者?

(A)三十年戰爭

(B)英法七年戰爭

(C)拿破崙戰爭

(D)普法戰爭

109學測社會試題-71

109學測社會試題-72

108學測社會試題-01

假定有許多勞工團體對於《勞動基準法》的部分修正條文不滿,認為其損害勞工權益,進而發起公投要求廢除新修訂的相關條文;有某勞工團體主張,新法涉及60多萬的外籍移工福祉,他們也應有參與公投的權利,不應被排除在外。該團體認為,任何勞基法的規定都是不分國籍直接衝擊所有的勞動者,雖然目前法律還不允許外籍人士參加公投,但可藉此項呼籲行動讓政府、社會大眾看見移工的意見,而且歐盟各國已有先例,允許非國籍人士擁有部分參政權。下列哪項說法最能詮釋上述勞工團體的主張?

(A)各國應該不分國籍族群,讓人們享有相同的參政權以發展全球公民意識

(B)我國政府對重要國際人權公約內容已經進行國內法制化,應當積極落實

(C)公民投票具有直接民主和主權在民的實踐意義,全體住民皆有參與權利

(D)權益受到新政策制訂影響的人們,均應能夠享有參與制訂該政策的權利

108學測社會試題-02

有學生正在觀賞司法院的宣導短劇。劇中角色甲說:「庭上,本次我方所以代表國家起訴被告,是因為被告違反了刑事法律。」劇中角色乙立刻表示反對意見:「抗議!並沒有明確的證據足以證明我的當事人有罪。」假定角色不更換,學生繼續觀看下去將有可能會看到下面哪一個場景?

(A)角色甲出現在行政法院中,負責審理行政法院之案件

(B)角色甲在普通法院擔任國家委託民事訴訟案件代理人

(C)角色乙接受法律扶助基金會委託,代理民事訴訟案件

(D)角色乙在偵查庭中,指揮警察調查被告有無犯下罪刑

108學測社會試題-03

我國《民法》對於子女姓氏應從父姓或母姓的規定,歷經數次修正,由原先「子女應從父姓」,改成可以由父母書面約定子女姓氏。但目前依據內政部調查顯示,絕大多數的子女仍以從父姓為主。下列哪一個論點最能用來說明此一現象?

(A)法律未強制子女從父姓,係因社會習慣與法律具有一致性

(B)因習慣法的效力優先於法律規定,故此現象合乎法律要求

(C)社會大多數人重視家庭倫理,認為家庭是社會規範的基礎

(D)社會傳統風俗習慣形塑了人們的行為,其影響比法律更強