【第24-25題組】電冰箱的操作原理是利用低溫的冷媒來冷卻冰箱裡的食物。冰箱、冷凍庫的效率可看其性能係數,其定義為:性能係數 = \(\frac{\text{轉移的熱能}}{\text{輸入的功}}\)。若一電冰箱性能係數為 2.5,則輸入 1.0 度電的可轉移多少熱能?(1 度電 = 1 kW·h,輸入的功可視為輸入的電能)

(A)3.6×10\(^6\) J (B)7.2×10\(^6\) J (C)9.0×10\(^6\) J

(D)1.1×10\(^7\) J (E)1.4×10\(^7\) J

自然

113學測自然試題-26

【第26-27題組】汽車的安全系統判斷車身受到撞擊而急遽減速時,裝在方向盤裡的安全氣囊即會充氣彈出,透過內部氣體的緩衝,配合安全帶的作用,來降低駕駛人受到的衝擊力。

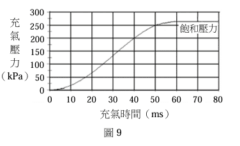

圖9為一款汽車安全氣囊的充氣壓力與充氣時間的關係圖(100 kPa大約為1大氣壓)。在駕駛人撞擊到安全氣囊前,必須要有足夠的時間讓安全氣囊至少充氣達飽和壓力的一半以上,才能藉由緩衝達到保護駕駛人的效果。依據上述文字與圖9,回答第26~27題。

根據圖9,開始充氣的安全氣囊,至少約需時多少,可達保護駕駛人的氣壓?

(A) 10 ms (B) 20 ms (C) 30 ms (D) 40 ms (E) 50 ms

113學測自然試題-27

【第26-27題組】汽車的安全系統判斷車身受到撞擊而急遽減速時,裝在方向盤裡的安全氣囊即會充氣彈出。質量為 50 kg 的駕駛人在國道開車,以 108 km/h(即 30 m/s)的速度向東前進。假設該車在發生正面撞擊的瞬間,安全帶與車體支撐立即開始施予駕駛人一個固定的水平力,而方向盤的轉軸也立即收縮,致使方向盤向前水平移動,安全氣囊也開始充氣。若駕駛人接觸到氣囊時,其速度為 54 km/h 向東,而安全氣囊充氣恰達飽和壓力的一半,則駕駛人受到的水平定力約為多少?

(A) 150000 N (B) 25000 N (C) 8880 N

(D) 1000 N (E) 250 N

113學測自然試題-28

圖 10 為臺灣地質分區圖,由西至東為 I:澎湖群島、II:西部濱海平原、III:西部麓山帶、IV:雪山山脈、V:中央山脈、VI:花東縱谷、VII:海岸山脈、VIII:島弧(綠島、蘭嶼)。下列有關各分區的地質事件哪些正確?(應選 2 項)

(A)I區的火成岩與 VIII區的火成岩種類不同

(B)活動斷層僅分布在IV、V區

(C)在中生代形成的恐龍化石可以在 III區發現

(D)V區的變質岩大都比 IV區的變質岩的變質度高

(E)VII區蘊藏有石油資源

113學測自然試題-29

113學測自然試題-30

113學測自然試題-31

地震預警是利用地震資訊的快速發布,讓地震波尚未到達的地區能即時因應。假設從地震發生到市民收到中央氣象署預警通知所需時間為 10 秒,P 波的速率為每秒 5 公里,S 波的速率為每秒 3 公里。假設震波速率不變,某地震發生後,若臺北測站測得的 P 波比 S 波早到 20 秒,則臺北市民在這地震的 S 波到達前,有多少秒可做緊急應變?

(A) 30 (B) 35 (C) 40 (D) 45 (E) 50

(B) 設震源距臺北D公里,P波到達時間T\(_P\)=D/5,S波到達時間T\(_S\)=D/3。T\(_S\)-T\(_P\)=D/3-D/5=2D/15=20秒,得D=150公里。S波到達時間T\(_S\)=150/3=50秒。預警時間= S波到達時間 - 預警發布時間 = 50 - (T\(_P\)+10) = 50 - (30+10) = 10秒?重新計算:P波到達時間=150/5=30秒,預警發布時間=30+10=40秒,S波到達時間=50秒,應變時間=50-40=10秒。但選項無10秒,檢查題意:應變時間應為S波到達前的時間,即50-15=35秒?題目可能指從收到預警到S波到達的時間。P波到後20秒S波到,預警需10秒處理,故應變時間=20-10=10秒。但選項無10,可能理解有誤。 報錯

ChatGPT DeepSeek

113學測自然試題-33

下列有關臺灣周邊海域潮汐的敘述,哪些正確?(應選 3 項)

(A)西部海岸的潮差由南北兩端向中部增大

(B)基隆與高雄外海的水深較深,受海底地形的影響,其潮差較其他區域小

(C)東部海岸因地形開闊又面向太平洋,故潮差較西部大

(D)滿潮的時間,東部海岸比西部海岸晚約五小時左右

(E)退潮時,海水由臺灣海峽南北端流出

113學測自然試題-34

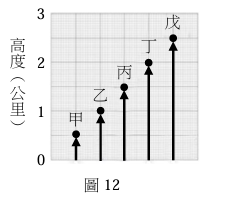

一個未飽和空氣塊在上升過程中,假設不與環境交換熱量,每上升 1 公里,溫度約降低 10℃;露點每上升 1 公里約降低 2℃。假設有五個地點,在高度為 0 時,其溫度和露點如下表。

| 地點 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 |

|---|---|---|---|---|---|

| 溫度(℃) | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |

| 露點(℃) | 12 | 14 | 18 | 18 | 14 |

若各自的空氣塊上升至圖 12 的高度時,哪些地點較可能開始形成雲層的雲底?(應選 2 項)

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁 (E)戊