108學測自然

108學測自然試題-42

41-42為題組

42. 圖14中的轉換反應有些需要酵素在生物體內完成,方可達成氣循環,下列有關轉換過程的敘述,哪些正確?(應選3項)

(A)含有根瘤菌的菌根將磷酸鹽還原為亞硝酸鹽

(B)海洋中的固氮作用由藍綠菌完成

(C)氧化作用是指將N1轉化為NH3

(D)硝化作用可將NH4+氧化為NO2-

(E)脫氧細菌的還原作用使氨回到大氣

108學測自然試題-43

43-44為題組

由布設在臺灣的全球衛星定位系統(GPS)地面觀測站,可以估算臺灣現今的地殼變形量。圖15中之前就為各測站相對於澎湖測站S01R的移動速度。測站2、3、4及5分別位於花東縱谷斷層的兩側。地殼變形的速率非常緩慢,地球科學家常以兩測站的速率差值除以測站距離,得到應變率,單位為1/秒,可估算地殼的變形速率。

43. 根據圖15測站的移動速度,下列敘述哪些正確?(應選2項)

(A)所有的測站都向大陸靠近,因為菲律賓海板塊以每年約8公分的速度向歐亞板塊碰撞

(B)測站6和7之間的距離加大,此區域以伸張變形為主

(C)測站4和5之間的距離加大,縱谷斷層以伸張變形為主

(D)測站2和3之間的距離減小,縱谷斷層以壓縮變形為主

(E)臺灣地區地殼變形狀況很均勻一致,東部與西部無明顯差異

108學測自然試題-44

43-44為題組

44. 若以測站1和測站S01R的距離為250公里,測站1相對於S01R的速率每年8公分,其應變率最接近何值(單位為1/秒,1年約有3.15×10^7秒)?

(A) \(10^{-8}\) $\quad$ (B) \(10^{-10}\) $\quad$ (C) \(10^{-12}\) $\quad$ (D) \(10^{-14}\) $\quad$ (E) \(10^{-16}\)

108學測自然試題-45

108學測自然試題-46

108學測自然試題-47

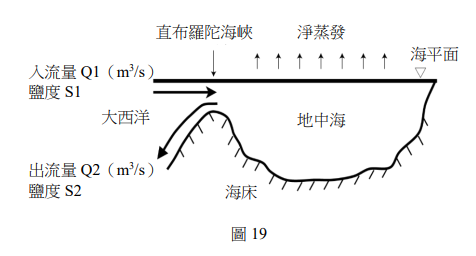

如果不與外在環境交換能量,當未飽和時,一個空氣塊每上升1000 m,其溫度會降低約10℃,露點會降低約2℃;而飽和後,每上升1000 m 其溫度會降低約5℃。如圖17,有一座高度2000 m 的山,氣流在迎風面受地形抬升、沿坡面上升,當水氣達到飽和後,開始成雲和降水。如果在迎風面山腳下(甲地)觀測到氣溫為30℃,露點為22℃。假設空氣塊由甲地到達山頂(乙地),再下降到背風面山腳下(丙地)的過程,不與外在環境交換能量,則下列敘述哪些正確?(應選3 項)

(A)空氣塊開始成雲時的露點約為15℃

(B)空氣塊到達乙地的溫度約為15℃

(C)空氣塊到達乙地的露點約為15℃

(D)空氣塊到丙地的溫度約為28℃

(E)空氣塊到達丙地的溫度約為35℃

108學測自然試題-48

108學測自然試題-49

108學測自然試題-50

一艘探勘潛艇失去推進動力,只能利用進水、排水以控制潛艇的下潛或上浮。在上浮過程中,為了避免上升速度過快,導致人體難以承受壓力驟變,工作人員於是進行潛艇減速。已知該水域水體靜止,且潛艇在進水或排水後的總質量皆可視為m,所受浮力的量值為\(F_B\),垂直阻力的量值為\(F_R\),而重力加速度的量值為g,則在潛艇沿垂直方向減速上升的過程中,下列關係何者正確?

(A) \(F_B + F_R = mg\)

(B) \(F_B – F_R = mg\)

(C) \(F_B – F_R < mg\)

(D) \(F_B + F_R < mg\)

(E) \(F_B – F_R > mg\)