依據下文,最符合「康德看法」的敘述是:

有人天生熱愛助人,他們有惻隱之心,因助人而得到快樂。康德卻認為,出於慈悲心的行善,不論如何正確或如何溫柔敦厚,都沒有道德價值。這似乎違反一般見解。助人為快樂之本不是很好嗎?康德會說沒錯,他當然不覺得愚蠢慈悲心行事有何不對。他只是區別出助人的兩種動機,一是為了讓自己快樂,二是視為義務。康德堅持,只有視為義務的動機才具道德價值。助人為快樂之本的慈悲心是值得稱讚和鼓勵,卻不值得尊敬。(改寫自適可,桑德爾著,樂為良譯《正義:一場思辨之旅》)

(A)助人為樂涵具道德價值

(B)只要行善助人就具有道德價值

(C)出於慈悲心的行善不值得鼓勵

(D)值得尊敬的行善動機是出於義務

主旨歸納

109學測國文試卷-10

依據下文,最符合主旨的是:

人生而有欲,欲而不得,則不能無求。求而無度量分界,則不能不爭;爭則亂,亂則窮。先王患其亂也,故制禮義以分之,以養人之欲,給人之求。(《荀子》)

(A)王道無偏 (B)無欲則治 (C)爭起於分界 (D)禮源於治亂

109學測國文試卷-23

下列文句,最適合說明上文主旨的是:

(A)聞道有先後,術業有專攻

(B)操千曲而後曉聲,觀千劍而後識器

(C)恆患意不稱物,文不逮意;蓋非知之難,能之難也

(D)常人貴遠賤近,向聲背實,又患闇於自見,謂己為賢

109學測國文試卷-26

26-28為 題 組 。 閱 讀 下 文 , 回 答 26-28題 。

下列敘述,最符合甲文觀點的是:

甲:中國人是極重歷史的民族,透過對於歷史的不斷詮釋與建構,進行著當代的反省。因而,歷史的意義從來都是流動的,不同的歷史事件也在不同的時代發生著不同的效用。在抒情言志的傳統下,古人古事不但時時在詩作中現身,詠史與懷古更成為詩歌中有關歷史題材的兩大類別,「詠史」是詩人以歷史人物或事件為對象抒發個人的觀感進而寄寓情感;「懷古」則有著緬懷古跡的意味,從而在漫長的時間之流中推展出史蹟作為空間範疇,以此成為綱繹展開歷史漫遊,抒發情感。無論從「詠」或「懷」都可得知,這類詩作雖與所謂客觀的歷史關係密切,卻畢竟是詩人主觀意念的投影,重點既不在敘事,也不在論古;舉凡人事的懷想、史蹟的憑弔,無非是一種以史抒情的憑藉。詩人徘徊於漫長的時空隧道,反思著人類的經驗與命運,也思忖著自身的定位。(蔡瑜《中國抒情詩的世界》)

(A)歷史題材現身於古典詩歌中,主要目的在展現文人的博覽精學

(B)詩人常藉由歷史題材的書寫,以省視當代的情境或自身的定位

(C)詠史、懷古詩皆以歷史為媒介抒情言志,所抒發的皆是家國之情

(D)古人解讀歷史往往有所傳承,故詩人對特定人與事的詮釋,常呈現穩定性

107學測國寫試題-01

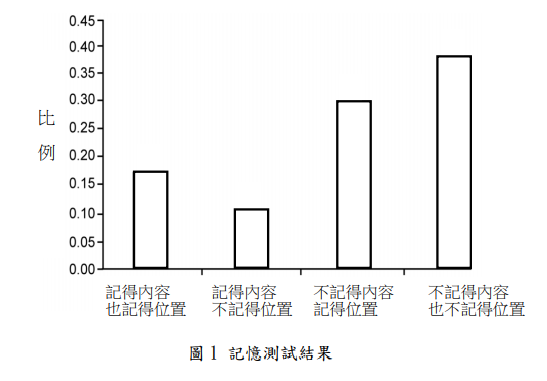

自從有了電腦、智慧型手機及網路搜尋引擎之後,資訊科技的發展改變了人類大腦處 理資訊的方式。我們可能儲存了大量的資訊,卻來不及閱讀,也不再費力記憶周遭事物和 相關知識,因為只要輕鬆點一下滑鼠、滑一下手機,資訊就傳到我們面前。 $2011$ 年美國三位大學教授作了一系列實驗,研究結果發表於《科學》雜誌。其中一個 實驗的參與者共有 $32$ 位,實驗過程中要求每位參與者閱讀 $30$ 則陳述,再自行將這 $30$ 則 陳述輸入電腦,隨機儲存在電腦裡 $6$ 個已命名的資料夾,實驗中沒有提醒參與者要記憶檔 案儲存位置(資料夾名稱)。接著要求參與者在 $10$ 分鐘內寫出所記得的 $30$ 則陳述內容, 然後再進一步詢問參與者各則陳述儲存的位置(資料夾名稱)。實驗結果如圖 $1$:

問題(一):有甲生根據上述的實驗結果主張:「人們比較會記得資訊的儲存位置,而比較不會記得資訊的內容。」請根據上圖,說明甲生為何如此主張。文長限80字以內(至多4行)。(占4分)

[非選擇題]107學測國寫試題-02

問題(二):二十一世紀資訊量以驚人的速度暴增,有人認為網路資訊易於取得,會使記憶力與思考力衰退,不利於認知學習;也有人視網際網路為人類的外接大腦記憶體,意味著我們無須記憶大量知識,而可以專注在更重要、更有創造力的事物上。對於以上兩種不同的觀點,請提出你個人的看法,文長限400字以內(至多19行)。(占21分)

[非選擇題]我認為這兩種觀點各有其立論基礎,也反映了數位時代下認知學習的雙面性。第一種觀點擔憂網路導致記憶力與思考力衰退,確有其依據。當我們過度依賴外部儲存,大腦負責記憶的區域(如海馬迴)可能因缺乏鍛鍊而功能弱化,不利於深度思考與長期知識建構。此外,資訊爆炸易導致注意力分散,形成淺碟式學習,影響認知學習的深度與連貫性。

然而,第二種觀點將網際網路視為「外接大腦記憶體」,亦有其積極意義。它解放了我們記憶瑣碎事實的負擔,使認知資源能重新分配至更高階的思維活動,如批判性思考、創造性問題解決、跨領域整合與宏觀視野的建立。這並非放棄記憶,而是將記憶功能轉型,從「記憶事實」轉向「記憶如何尋找與應用事實」。

我個人的看法是,關鍵不在於否定任何一方,而在於如何「善用」網路此一工具。我們應培養「數位素養」,包括:1. 有意識地區分哪些知識需要內化為長期記憶,哪些可以外包給網路;2. 發展資訊篩選、驗證與整合的能力,避免被動接受資訊;3. 在利用網路效率的同時,保留並刻意練習深度閱讀、獨立思考與邏輯論證的習慣。如此,我們方能將網路轉化為強大的認知輔具,既避免心智能力退化,又能釋放創造力,實現更有效的學習與創新。

108學測國寫試題-02

問題(二):讀完以上材料,對於「中、小學校園禁止含糖飲料」,你贊成或反對?請撰寫一篇短文,提出你的看法與論述。文長限400字以內(至多19行)。(占21分)

[非選擇題]我贊成中、小學校園禁止含糖飲料。理由如下:

首先,基於健康考量。材料明確指出高糖飲食是導致體重過重、第二型糖尿病、蛀牙、心臟病等疾病的元兇。中小學生正值身體發育與習慣養成的關鍵期,校園作為其主要生活場域,有責任提供健康的飲食環境。禁止含糖飲料能直接減少學生接觸高糖產品的機會,有助於預防相關健康問題,培養清淡飲食習慣。

其次,數據支持介入的必要性。國民營養調查顯示,國高中生飲用含糖飲料的比例與頻率均高,顯示問題的普遍性與嚴重性。校園禁令能針對此高風險情境進行有效把關。

反對者或認為此舉限制學生選擇自由,或認為教育重於禁止。然而,學生的飲食選擇常受同儕、廣告影響,未必具備足夠的判斷力。在公共健康議題上,當個人選擇可能對長期健康造成顯著危害時,適度的規範是必要的。校園禁令並非唯一的措施,但可作為基礎,並應搭配營養教育,讓學生理解背後的健康知識,從而內化為自主的健康行為。

綜上,校園禁售含糖飲料是保護學童健康、對抗兒童肥胖與相關疾病的重要策略之一,我認為有其正當性與必要性。

114學測國寫試題-02

一、 人際關係本來建立於社會場域的互相往來,當上個世紀電視機登場後,改變了這種情況。 霍頓和沃荷便於 1956 年,提出了「擬社會互動」概念:「媒體透過單向式的人際傳播, 讓觀眾覺得節目主持人如熟悉的朋友,看電視就如同與他會晤,產生了對媒體的信任感與 依賴感。」 事實上,擬社會互動是欠缺實際互動的虛構擬態,建立於單方面的想像,如粉絲對於 網紅、明星、政治人物所產生的行為與反應。這些公眾人物常以不對等訊息潛移默化粉絲 的認知,即便他們只是扮演精心設計的「人物設定」,也會讓支持者產生親密感和認同的 錯覺。 許多營運團隊瞄準這個心理現象,進一步運用各種策略凝聚支持者,例如為後援會取 親暱的綽號、透過付費的會員制分享私生活等。某些政治人物會刻意營造擬社會互動以加強 支持者的向心力,使其從單純的理念相符,到產生家人般的親暱感,以增加對自己瑕疵的 包容度。 在聚光燈下,每位粉絲都只是偶像眼中的「之一」,但偶像卻是粉絲眼中的「唯一」。 如演唱會時,歌手向舞臺下揮手,無數粉絲便會覺得「我跟他對到眼了!他在跟我揮手!」 公眾人物會左右受眾對某些議題的看法,包括他們的消費習慣與價值認同。 有些學者擔憂擬社會互動容易使人與現實脫節,失去判斷力,但這種關係也有其正面 效益。例如:某些偶像能為社會中的離群分子提供心理支持、運動明星可以為有運動夢想 的孩子帶來希望、成功的企業家也能為青年樹立楷模。藉由情感連結,受眾可以從中獲得 成長。隨著媒體科技的變遷,互動更加多元,雙向交流也可能發生。因而有些學者主張, 與其排斥不如認識擬社會互動是現代生活的日常。(改寫自泛科學〈「擬社會互動」的本質 與其引發的社會問題〉)

問題(二):當代公眾人物與社會大眾透過臉書、IG 等社群媒體,發展出各種樣態的擬社會互動。請就你的觀察,寫一篇短文,闡述擬社會互動的正、負面影響。文長限 400 字以內(至多 19 行)。(占 21 分)

擬社會互動在當代社群媒體(如臉書、IG)的推波助瀾下,其影響力與日俱增,帶來正、負兩面的深遠影響。

正面影響方面:

1. 提供情感支持與歸屬感:對於社會中的離群分子或特定群體,偶像或公眾人物能成為其精神支柱,提供心理慰藉與歸屬感,例如某些偶像鼓勵粉絲接納自我、勇敢追夢。

2. 樹立榜樣與帶來希望:運動明星的奮鬥故事、成功企業家的創業歷程,能為年輕人樹立楷模,激發其追求夢想的動力與希望。

3. 促進特定議題的關注與社會參與:公眾人物利用其影響力,能有效引導粉絲關注社會公益、環保、人權等議題,甚至促成實際行動,形成正向的社會動能。

4. 科技演進下的雙向互動可能:隨著媒體科技發展,部分平台(如直播、限時動態)增加了即時回饋與互動機會,使擬社會互動不再完全是單向的,可能發展出更為對等的交流模式,讓受眾從中獲得成長與學習。

負面影響方面:

1. 導致認知偏差與現實脫節:粉絲容易沉溺於精心營造的人物設定與虛擬關係中,可能模糊了現實與表演的界線,影響其對真實人際關係的認知與判斷力。

2. 產生非理性的支持與包容:透過策略性的互動營造(如家人般的親暱感),可能使支持者對公眾人物的理念或行為產生過度認同,甚至對其過失或瑕疵採取非理性的包容態度,削弱批判思考能力。

3. 影響消費習慣與價值觀:公眾人物的代言或生活風格展示,可能直接左右粉絲的消費決策與價值認同,導致盲目跟從或過度消費。

4. 潛在的個人心理依賴與失落感:當過度投入於這種單向關係時,一旦公眾人物形象轉變或發生爭議,粉絲可能經歷強烈的心理落差或失落感。

總結而言,擬社會互動已成為現代社會不可忽視的現象。我們應培養媒體識讀能力,理解其運作機制,學習在汲取正面能量的同時,保持獨立思考與批判精神,才能與其健康共處。

111學測國綜試卷25

111學測國綜試卷35

35-37為題組。

第二題(占14分)

閱讀下文,回答35-37題。

卡夫卡說:「世上有無窮的希望,只是不屬於我們。」他筆下的人物,都致力於看似可及的目標,卻始終構不到成功的邊。在這驟然黯淡的世界,把卡夫卡的話反過來講好像也通:「世上毫無希望,除了屬於我們的希望。」

我講的是氣候變遷。人們絞盡腦汁想控制碳排放,實在頗有卡夫卡小說的氣氛。我常聽人說:只要眾志成城,就能「解決」氣候變遷問題──在1988年有科學證據時,這可能是事實,但過去三十年,排放到大氣中的碳,卻相當於兩百年來工業化社會的碳排放量。

科學家研判:倘若全球平均溫度上升超過2℃,大勢將無可挽回。「政府問氣候變遷專門委員會」的說法是:要把上升溫度控制在2℃以內,必須在「下一個」三十年間,把淨排放降到零。

決策人士所提的解方,在我看來應有幾個先決條件。首先,製造汙染的國家得關閉大部分能源與運輸的基礎設施。根據《自然》期刊某篇論文的說法,現有全球基礎設施倘若運作到正常壽命終止,碳排放量將超出大災難來臨前所能接受的限額──這還不包括數千個施工中和已規劃的計畫。其次,應有周全的能源政策。說到這裡,不得不提個笑話──歐盟使用生質燃料,卻使印尼因種植油棕樹、採收棕櫚油而加速濫伐。最後,人人對受限的生活必須照單全收,為後世、為遠方受威脅的國家忍受不便。

你可以說我想觀,但我實在不覺得人們能在短期內貫徹解方。有些行動派人士主張,若公開承認問題無法解決,會降低大眾採取改善行動的意願。這讓我想到某些宗教領袖,生怕大眾若少了永遠得救的保證,就懶得循規蹈矩。我因此很好奇,倘若我們決定告訴自己真相,接下來會如何?

長遠來說,當溫度越過無法回頭的點,我們只能接受世界的變化。但短期來看,碳排放減半,多少可延緩面對臨界點的時間。宗教改革時有個教義問題:行善是因為能進天堂?或單純因為行善是好事?如今儘管「天堂」是個問號,你還是很清楚,如果人人行善,世界就可能更好。(改寫自強納森‧法蘭岑〈倘若我們不再假裝〉)

35.上文是以議論為主的散文。請就文中觀點,回答下列問題:

(1)依文意推敲篇名〈倘若我們不再假裝〉,人們一直假裝能做到什麼事?(占2分,作答字數:20字以內。)

(2)文中認為第(1)題所指的事情不易達成,所依據的期刊論文內容為何?(占4分,作答字數:40字以內。)