[題組:第26題至第28題]

自帕夫洛夫(Ivan Pavlov)發現古典制約反射(條件反射)以來,科學家一直以此行為來研究學習記憶產生過程機制的實驗模式之一。古典制約反射包含幾項要素:制約刺激、非制約刺激、非制約反應與訓練過程。而古典制約反射是指在經過訓練後,動物會學習將非制約刺激與制約刺激兩個事件聯結在一起,產生非制約反應的反射動作。例如,帕夫洛夫每次能夠前會先搖鈴,重複數次搖鈴、餵食的刺激模式後,原本正常情形下無法引發狗唾液分泌反應的鈴聲(制約刺激),使狗因預期會發生餵食(非制約刺激),而開始分泌唾液(非制約反應)。諾貝爾獎得主坎德爾(Eric Kandel)利用一種無脊椎動物一海兔為動物模式進行一連串的研究,以揭示這類學習行為的神經細胞學機制。相較於哺乳動物,使用無脊椎動物為模式的好處為(1)神經系統小而簡單,系統中每一個神經細胞的功能角色都很清楚,因此可以清楚鑑定出參與特定行為的神經細胞與相關通路;(2)進行個別神經細胞作胞內電生理記錄的實驗時,無脊椎動物的超大型神經細胞,比用哺乳動物神經細胞容易;(3)無脊椎動物生活史短,基因體也小,有利於遺傳學與分子生物學的研究。坎德爾的研究結果證實,在海兔的神經通路中,感覺神經細胞與運動神經細胞間的突觸傳導效能的改變,是產生這些學習行為的生理基礎。最近利用電生理學與基因轉殖技術,也證實在哺乳動物的大腦中,神經細胞與神經細胞間突觸傳導效能的可塑性改變,也是學習記憶產生與其他功能表現的基本機制。依本文及所習得的知識回答第26~28題。

下列有關古典制約反射的敘述,何者正確?

(A)非制約刺激能引發非制約反應,且不用經過訓練

(B)正常情形下,制約刺激可引發動物非制約反應,且不用經過訓練

(C)訓練的過程中,必須隨機的重複給予動物多次的制約或非制約刺激

(D)制約刺激與非制約刺激必須具有同質性,都是屬視覺或屬聽覺刺激

動物行為學

111分科生物考科-36

[題組:第36題至第37題]

人面蜘蛛是常見的捕食者,雌蜘蛛會停留蛛網中間,等待昆蟲自投羅網。人面蜘蛛除了背面的「人面」是引人注目的焦點,牠們腹部的斑紋也非常引人注目。

腹面除了未端有個紅色的圓點外,全部的斑紋都是鮮黃色的。已知昆蟲的視覺對紅色不敏感,黃色才是昆蟲視覺上比較明暗的光譜。

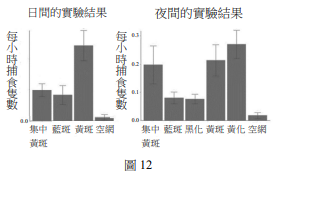

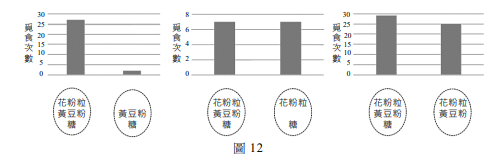

於是研究者製作五種不同腹面顏色或斑紋類型的紙型蜘蛛(圖3),接著在樹林找到織好的網,將紙型蜘蛛取代停在網中的人面蜘蛛,連續固定時間線影像,分析影像以計數落網的蟲子隻數(圖4)。根據本文回答36~37題。

根據圖4的實驗結果顯示,下列哪些正確?

(A)人面蜘蛛不在網上等待,捕食效果較佳

(B)黃斑型紙型蜘蛛可模擬出真正的蜘蛛

(C)顏色決定紙型蜘蛛對夜間飛蟲的吸引力,相較斑紋形式顯著

(D)蜘蛛的獵物對藍色敏感

(E)蜘蛛腳上的黃色斑點可能有助於日間吸引飛蟲

112分科生物考科-23

[題組:第23題至第25題]

螞蟻是非常典型的社會性昆蟲,他們從卵、幼蟲、蛹到成蟲等各發育期相互間都有複雜且緊密關係。舉例而言,孤雌生殖的畢氏粗角蠟(Ocereaea birol)的成蟻,除了照顧卵和蛹外,同時也會搬運移動能力有限的幼蟲至有適當食物之處。科學家好奇畢氏粗角蠟是如何維持這種密切的互動關係。研究顯示,畢氏粗角蠟的蛹會排出一種社會性分泌物(social fluid),此分泌物會引起成蟻對蛹與幼蟲的照顧行為。在實驗過程中,科學家發現社會性分泌物若未被清除,蛹就會被黴菌感染而致死;若幼蟲沒有吃到社會性分泌物,則會有生長遲緩與存活率下降的現象;成蟻也傾向將幼蟲搬到有分泌物的蛹附近。成分鑑定結果顯示,社會性分泌物與昆蟲或皮膚所產生的蛇皮液相似,含有許多蛋白質降解與幾丁質分解相關物質。此研究顯示蛹在螞蟻群體中所扮演的角色外,也解析蟻群照顧行為的運作機轉。依據本文及已習得知識回答23~25題。

根據文章所描述的觀察結果,下列敘述哪些正確?

(A)各階段的螞蟻都會分泌相同的社會性分泌物

(B)蛹的社會性分泌物會影響幼蟲生長狀況

(C)成蟻照顧行為主要是發生在幼蟲蛇皮階段

(D)只有孤雌生殖的螞蟻可分泌社會性分泌物

(E)成蟻的照顧行為參與了蛹與幼蟲的互動

112分科生物考科-38

[題組:第38題至第40題]

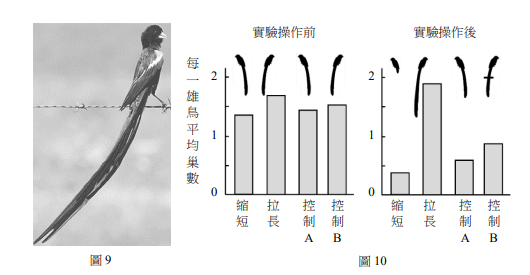

長尾巧織雀(圖1)分布於非洲草原,繁殖季時雄鳥會在領域內低飛、展示尾羽,以吸引多隻雌鳥前來配對築巢。科學家為研究雄鳥尾羽長度與性擇之關聯,以繁殖季領域內的鳥巢數作為成功繁殖指標,捕捉雄鳥進行以下實驗操作:(1)縮短組:將尾羽剪短;(2)拉長組:黏貼羽毛、增加尾羽長度;(3)控制組A:不對尾羽做任何處理;(4)控制組B:將尾羽剪斷再黏回。調查發現,在實驗前後每隻雄鳥的領域沒有明顯變化,而領域內平均鳥巢數如圖2所示(柱狀圖上為實驗鳥外型示意圖)。

四組雄鳥飛行展示尾羽的頻率(每30分鐘之平均次數)如附表所示,試問展示頻率與繁殖成功率的相關性為何?(2分)

[混合題]