實驗設計

113分科生物考科_30

113分科生物考科_32

[題組:第31題到第32題]32. 某生利用二氯酚吲哚酚(2,6-dichlorophenol indophenol, DCPIP)進行一組實驗,各離心管所加試液與處理方式如表 1,下列有關此實驗之敘述,哪些正確?

| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |

|---|---|---|---|---|

| 0.5M 蔗糖溶液 | 3mL | 4mL | 3mL | 4mL |

| 0.1%DCPIP 溶液 | 0.5mL | 0.5mL | 0.5mL | 0.5mL |

| 葉綠體懸浮液 | 1mL | — | 1mL | — |

| 光照處理 | 照光 | 照光 | 黑暗(包鋁箔) | 黑暗(包鋁箔) |

(A) 此為希爾反應實驗

(B) 可用酒精取代蔗糖溶液

(C) 實驗過程有兩次的離心,第一次離心目的是使雜質沉澱並將沉澱物去除

(D) 第二次離心的沉澱物中含有葉綠體

(E) 實驗完成後,試管內的呈色分別為甲:藍綠色、乙:藍色、丙:淺綠色、丁:藍色

113分科生物考科_48

114分科生物考科-21

114分科生物考科-26

[題組:第26-28題]

閱讀三

尼倫伯格因為破解密碼子對應的胺基酸,而與另外兩位科學家共同獲得 1968 年諾貝爾生醫獎。在 1961 年,他先將大腸桿菌碎裂,然後得到無細胞萃取物,並在其中加入人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸鍵(poly-U),接著進行不同組合的測試(加入 19 種未標記的胺基酸及 1 種以放射性碳-14 標記的胺基酸等成分),最終他們發現苯丙胺酸(Phenylalanine; Phe),可在此系統中形成苯丙胺酸多聚肽,由此破解了第一個密碼子所代表的胺基酸。

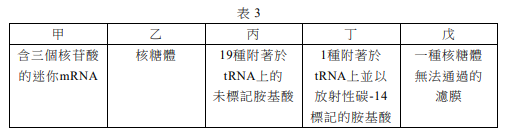

1964 年,尼倫伯格使用附表甲至戊的研究材料,繼續進行深入研究,逐一解出所有密碼子對應的胺基酸。依本文所述及已習得相關知識,回答 26~28 題。

下列有關 1961 年尼倫伯格的實驗敘述,哪些正確?

(A)哺乳動物細胞不具有可進行上文實驗的關鍵物質

(B)若將細胞萃取物進行 95°C 加熱,可以讓實驗產出的放射線訊號加強

(C)若要證實 poly-U 含的密碼子只會對應 Phe,則必須要進行至少 20 次的實驗

(D)若加入核糖核酸分解酶(RNase),本實驗仍可以順利進行

(E)若加入蛋白質分解酶(Protease),本實驗則無法順利進行

114分科生物考科-27

114分科生物考科-32

有關檢測生物組織中的還原體、脂肪及蛋白質等成分的實驗敘述,下列何者正確?

(A)本氏液可用來檢測樣品中是否含有澱粉的成分

(B)本氏液與葡萄糖水混合後隔水加熱,在液體中可以檢測出氧化亞銅(Cu₂O)的存在

(C)油性椒紅素試劑,會因越多脂肪而越無法染色,進而有橘紅色沉澱物析出

(D)雙縮脹試劑中的銅離子會與蛋白質的雙硫鍵作用,而產生帶有紫色的硫酸銅沉澱

114分科生物考科-36

[題組:第36-37題]

抗體若能識別特定細菌的抗原,且不會與其他種細菌的抗原產生交叉反應,就非常適合開發成為檢測該特定細菌的專用試劑,來檢測樣本中是否有該抗原以及特定細菌。某生利用感染甲細菌的病牛血液做實驗,打算篩選能檢測出特定病原體甲細菌存在之抗體的檢測法。實驗中得到可以辨識細菌毒素或外膜蛋白的抗體A~D。

該生再進一步將此四種抗體分別與甲細菌、乙細菌的毒素或外膜蛋白,以及牛唾液進行抗體抗原反應分析,結果如附表所示,表中的有、無代表是否產生抗體-抗原正反應。

| 甲細菌 | 乙細菌 | 唾液樣本來源 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 毒素X | 外膜蛋白 | 毒素Y | 外膜蛋白 | 病牛 | 健康牛 | |

| 抗體A | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |

| 抗體B | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |

| 抗體C | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 |

| 抗體D | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 |