37. 〈醉翁亭記〉:「已而夕陽在山,人影散亂,太守歸而賓客從也。」句中「賓客」所「從」有其對象(即「太守」),故相當於「太守歸而賓客從『之』也」。下列文句畫底線的動詞之後,也省略對象的是:

(A)左右以君賤之也,食以草具

(B)及期,入太原候之,相見大喜

(C)呈卷,即面署第一;召入,使拜夫人

(D)見漁人,乃大驚,問所從來,具答之,便要還家

(E)一道士坐蒲團上,素髮垂領,而神觀爽邁。叩而與語,理甚玄妙

文言虛詞

107指考國文考科-40

40. 依據下文,關於「被動句」的敘述,適當的是:

現代漢語的被動句,常以「被」加在動詞前,如「被騙」;或是用「被」把施動者(動作的發出者)引出加於動詞前,如「被人騙」。文言的被動句,可將「見」加在動詞前,如〈漁父〉:「是以見放」;也可用「於」引出施動者,如〈赤壁賦〉:「此非孟德之困於周郎者乎」;也可「見」和「於」兼用,如「蔡澤見逐於趙」,意謂蔡澤被趙國趕走。可見,「見」在動詞前只能表被動,若要引出施動者,動詞之後還需有「於」。此外,也可用「為」引出施動者後,再加上動詞,如「為天下笑」;或是將施動者省略,如「使身死而為刑戮」;也可「為」和「所」合成表被動,如〈晚遊六橋待月記〉:「余時為桃花所戀,竟不忍去湖上。」這種「為… … 所」式,也可將「為」後的施動者省略,如〈鴻門宴〉:「若屬皆且為所虜」。

(A)用「被」表被動,施動者的位置無論在動詞前或後皆可

(B)「見」和「為」表被動,都可直接將施動者加在動詞前

(C)文言被動如施動者出現在動詞後,可以用「於」字引出

(D)「為」後的施動者若省略,只能出現在「為… … 所」式

(E)「為」和「被」出現在被動句,施動者可出現也可省略

106指考國文考科-14

[題組:第14題到第15題]

「其」可作「其中之」講,如:「孔融幼時,與諸兄食梨,取『其』小者。」「其」的這種用法可說是從「他的」之義變化出來,但也未嘗不可仍作「那個」講。「其」的這兩種意義本來密切相連,「他的」就等於「那個… … 的」。我們因為白話裡用的詞不同,就生出分別,古人大概感覺只有一個作為指稱之用的「其」。「其」還有一種用法,表示語氣。這和指稱用法毫無關係,應該是兩個不同的詞,只是寫成同一形式罷了。「其」表示的語氣,或為測度,和「殆」差不多,如:「始作俑者『其』無後乎?」或為勸勉,如:「爾『其』無忘乃父之志!」這個「其」和白話的「可」相當。(改寫自呂叔湘《文言虛字》)

14. 依據上文,符合作者看法的選項是:

(A)「殆」、「可」、「其」三者作為語氣詞,意義可相通

(B)表示語氣的「其」,是從作為「其中之」的「其」變化而來

(C)「其」作「他的」講和作「那個」講,是為了白話理解之便

(D)古文中「其」作為語氣只有一種用法,在白話才有測度和勸勉的區別

106指考國文考科-15

[題組:第14題到第15題]

15. 依據上文,下列文句中「其」的說明,正確的選項是:

(A)微管仲,吾「其」被髮左衽矣:測度語氣,「殆」之意

(B)天下其有不亂,國家「其」有不亡者乎:勸勉語氣,「可」之意

(C)餘人各復延至「其」家,皆出酒食:指稱用法,「其中之」之意

(D)蘭槐之根是為芷,「其」漸之滫,君子不近:指稱用法,「那個」之意

110指考國文考科-28

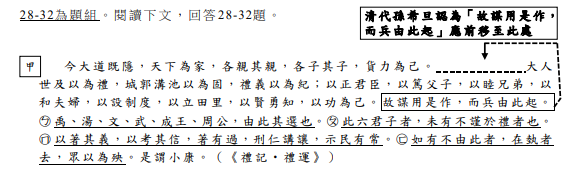

乙

夫大道之行,天下為公而與人;大道既隱,天下為家而與子。與人、與子固出於天,聖人所以順天而趨時也。然其為公者非不家之,以為公者為主;為家者非不公之,以為家者為主。至於不獨親其親,不獨子其子,貨力不必藏於己,非無所別也;各親其親,各子其子,貨力為己,非無以待人也,亦其所為主者異矣。

選賢與能,講信脩睦,六君子非不由之;禮義以為紀,堯舜非不用之;特其有所輕重淺深,煩簡之不一耳。蓋上世之選賢,則一於德而已;後世之選賢,則有及於勇知。上世之信,則出於精誠之中;而後世之信,則見於作誓作會之際。上世之睦,則和光同塵而有餘;後世之睦,則魚沫呴濡而不足。上世則有道德以為綱,而不止於禮義之紀;後世則禮義以為紀,而有失於道德之綱也。(衛湜《禮記集說》引陳祥道說)

28. 關於甲文的解說,最不適當的是:

(A)○ㄅ 句與○ㄈ 句的「此」,均指「禮義」或「禮」

(B)○ㄆ 句補充說明○ㄅ 句,強調「六君子」共通處

(C)○ㄇ 句的「其」,均指○ㄆ 句的「六君子」

(D)○ㄈ 句藉假設情境,凸顯「禮」是評判依據

109指考國文考科-17

[題組:第15題到第17題]

17. 下列各組文句中的「以」,用法相同的是:

(A)由也「以」暴雨將至/吾本寒家,世「以」清白相承

(B)修溝洫「以」備之/君人者,誠能見可欲,則思知足「以」自戒

(C)夫子「以」仁教/蓋將自其變者而觀之,則天地曾不能「以」一瞬

(D)汝「以」民為餓也/道士笑而允之,乃傳「以」訣,令自咒

107學測國文試卷第38題

113學測國綜試題26

114學測國綜試題29

「願陛下記臣以討賊興復之效;不效,則治臣之罪」,「則」之前提出一種假設情況(不效),

「則」之後敘述結果。下列文句,屬於相同表意方式的是:

(A)舉一隅,不以三隅反,則不復也

(B)吾家讀書久不效,兒之成,則可待乎

(C)門人然獨來,則道士獨坐,而客有矣

(D)然同自內府播遷而來,則同為臺人而已

(E)必秦國之所生然後可,則是夜光之璧,不飾朝廷