【題組33-35】2022年2月俄羅斯軍隊入侵烏克蘭。俄國總統普丁以本國的立場,主張烏克蘭原本就屬於俄國,因此他要拿回烏克蘭。但許多學者表示,普丁的說法並不符合史實。當烏克蘭軍隊收復曾遭俄軍占領的布查鎮(Bucha)後,隨其進入鎮內的英、美國際媒體立即報導了俄軍占領時曾屠殺平民的新聞,呈現平民屍體倒臥路旁的照片、影片,並訪談了劫後餘生的當地居民,作為報導的一部分。俄羅斯的國營媒體立即全盤否認,宣稱俄軍從未對平民攻擊,並指控烏軍偽造平民死於路旁的影像。其後英、美媒體指出,這些影像在俄軍占領期間即已在社群網站上張貼過,且衛星影像也顯示相同時間、位置的平民屍體。請問:以下何者最能從歷史的角度,反駁上述俄羅斯對烏克蘭發動侵略的理由?

(A)烏克蘭是俄羅斯歷史、文化不可分割的一部分,兩國屬於同一民族

(B)現代烏克蘭是由俄國共產主義者創造的國家,不是一個真正的國家

(C)烏克蘭人認定,九世紀立國的基輔羅斯國是其歷史文化發展的源頭

(D)應以俄羅斯文化為基礎聯合東斯拉夫民族,共創單一的俄羅斯民族

歷史變遷與正義

113學測社會試題_37

【題組36-38】1988年,臺灣仍處於《動員戡亂時期臨時條款》下的緊急狀態,人民基本權利受到嚴格限制。而各中央民意機構仍有過半以上代表不必改選,長年由1940年代大陸各省市選出者擔任,與臺灣社會脫節。為平衡對外貿易逆差,當時的行政部門擬開放國外農產品進口,但有農民認為此舉嚴重衝擊農民生計,因而在相關提案送立法院審議時,部分農民集結臺北抗議,這在當時屬於體制外的抗爭。抗議過程原本平和,途中卻發生警民推攆、逐漸失序,當警察提高鎮壓強度,部分群眾也予以還擊,在混亂與衝突中民眾遭逮捕約90餘人。其後,檢方以「預藏器具進行暴力行動」等罪名起訴被捕群眾,即便有現場紀錄片拍攝者、學者、人權律師等舉出事證澄清,認為不存在檢方所稱「預謀」,但未獲採信,法院最後判決其中19人有罪。定罪的一個重要關鍵,即為檢方舉證其中有人預謀運送石塊、鐵棍以攻擊警方。至2022年,上述案件,被「促進轉型正義委員會」認定為冤案,屬於威權體制下「司法不法」的受害者而獲得平反。請問:如果要為那些可能被冤枉起訴、定罪的民眾爭取平反,以下觀點何者正確?

(A)如果司法權無法對檢警違失進行有效的監督制衡,正義恐將難以伸張

(B)即使國家處於法律定義的緊急狀態,檢警亦不得限制人民的基本人權

(C)若事件屬於預謀,而且群眾確實使用暴力,才不受正當法律程序保障

(D)集會遊行為人民重要憲法權利,即使動員戡亂時期檢警亦不得限制之

113學測社會試題_41

【題組41-43】某校社會領域課程進行跨科的問題探究學習時,某小組蒐集到三則有關印度歷史解釋的資料:資料甲:古老的印度教曾經創造出偉大的印度文明,但隨著十三世紀初期伊斯蘭統治者入侵,印度文明從此僵化,政治體制淪為專制君主統治。直到近代,英國殖民者帶領印度進入另一個階段,統治者開明領導、科學進步,以及促成印度獨立。資料乙:穆斯林的統治,並未導致印度落後,尤其蒙兀兒帝國在商業、文化、社會方面的進步,在十七世紀達到頂點。英國在殖民時期的建設,其實是建立在蒙兀兒帝國的基礎之上。資料丙:印度曾歷經如歐洲中世紀的黑暗時代:穆斯林入侵,北方地區不斷遭到破壞;朝代轉換、戰爭與十八世紀無政府狀態。二十世紀的印度花費許多心力恢復自我。請問:根據資料甲,在印度獨立前,印度歷史可依時間先後分為哪幾個時期?

(A)宗教統治時期→專制統治時期→民主自由時期

(B)共產社會時期→封建制度時期→資本主義時期

(C)神權統治時期→王權統治時期→帝國統治時期

(D)印度教時期→伊斯蘭統治時期→英國殖民時期

113學測社會試題_42

【題組41-43】某校社會領域課程進行跨科的問題探究學習時,某小組蒐集到三則有關印度歷史解釋的資料:

資料甲:古老的印度教曾經創造出偉大的印度文明,但隨著十三世紀初期伊斯蘭統治者入侵,印度文明從此僵化,政治體制淪為專制君主統治。直到近代,英國殖民者帶領印度進入另一個階段,統治者開明領導、科學進步,以及促成印度獨立。

資料乙:穆斯林的統治,並未導致印度落後,尤其蒙兀兒帝國在商業、文化、社會方面的進步,在十七世紀達到頂點。英國在殖民時期的建設,其實是建立在蒙兀兒帝國的基礎之上。

資料丙:印度曾歷經如歐洲中世紀的黑暗時代:穆斯林入侵,北方地區不斷遭到破壞;朝代轉換、戰爭與十八世紀無政府狀態。二十世紀的印度花費許多心力恢復自我。

請問:透過資料甲、乙的比較,最適合進行下列哪個主題的探討?

(A)全球化經濟的發展史

(B)文化異同與其發展機會

(C)南方區域的獨立運動

(D)區域互賴與不平等交換

113學測社會試題_43

【題組41-43】某校社會領域課程進行跨科的問題探究學習時,某小組蒐集到三則有關印度歷史解釋的資料:

資料甲:古老的印度教曾經創造出偉大的印度文明,但隨著十三世紀初期伊斯蘭統治者入侵,印度文明從此僵化,政治體制淪為專制君主統治。直到近代,英國殖民者帶領印度進入另一個階段,統治者開明領導、科學進步,以及促成印度獨立。

資料乙:穆斯林的統治,並未導致印度落後,尤其蒙兀兒帝國在商業、文化、社會方面的進步,在十七世紀達到頂點。英國在殖民時期的建設,其實是建立在蒙兀兒帝國的基礎之上。

資料丙:印度曾歷經如歐洲中世紀的黑暗時代:穆斯林入侵,北方地區不斷遭到破壞;朝代轉換、戰爭與十八世紀無政府狀態。二十世紀的印度花費許多心力恢復自我。

請問:上述三則資料中,對於自十三世紀到十八世紀初印度統治者的歷史解釋,哪則資料與另外兩則的觀點不同?其不同之處為何?

114學測社會試題_50

【題組50-51】英人塞西爾·羅德曾任英國在開普敦殖民地的總理,其「不列顛南非公司」曾控制今日的辛巴威和尚比亞。資料一:羅德堅信:我們是世界上最優秀的種族,在世界上居住區域越廣,對人類就越有好處。想想,目前世界上被那些最可鄙的種族占住之地,如果我們將之置於英國的影響之下,會帶來多大的改變?再看看,那些新納入我們領域的國家,產生了多少工作機會。資料二:一位史家評述:羅德的地位如同華盛頓或林肯之於美國,十九世紀末的南非歷史,大部分是由其書寫。資料三:2015年,南非開普敦大學有一場名為「羅德必須倒下」的抗議行動,要求移除校內的羅德雕像。請問:根據題文,我們如何理解資料二史家評述的觀點?

(A)反對帝國主義

(B)實踐民族自決

(C)支持廢除黑奴制度

(D)反映西方中心主義

114學測社會試題_51

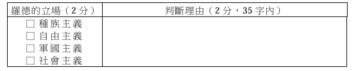

【題組50-51】英人塞西爾·羅德曾任英國在開普敦殖民地的總理,其「不列顛南非公司」曾控制今日的辛巴威和尚比亞。資料一:羅德堅信:我們是世界上最優秀的種族,在世界上居住區域越廣,對人類就越有好處。想想,目前世界上被那些最可鄙的種族占住之地,如果我們將之置於英國的影響之下,會帶來多大的改變?再看看,那些新納入我們領域的國家,產生了多少工作機會。資料二:一位史家評述:羅德的地位如同華盛頓或林肯之於美國,十九世紀末的南非歷史,大部分是由其書寫。資料三:2015年,南非開普敦大學有一場名為「羅德必須倒下」的抗議行動,要求移除校內的羅德雕像。請問:根據題文,資料三的抗議行動,最可能是批判羅德的何種立場?請在答題卷勾選一個正確選項,並說明判斷理由。

114學測社會試題_56

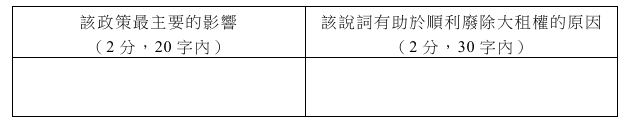

【題組54-56】臺灣的土地產權歷經演變,逐步形成今日制度。清代臺灣的大、小租制是一種土地的雙重所有制:大、小租可分開來交易,小租的買賣不需要大租戶同意,反之亦然。大、小租制最大的問題就是土地利益狀態不明確,容易產生糾紛。劉銘傳曾想廢除多半只在遠方收租、無法決定土地用途的大租戶,但無疾而終。後基於政府土地管理和稅收考量,改以「減四留六」政策,將田賦改由在地小租戶繳交,自此小租戶變成官府認定的業主。「減四留六」政策的推出,過去都認為是劉氏屈服於大租戶反抗而妥協的結果,但近年研究指出,這其實是日治初期總督府為順利廢除大租權而提出的說詞。日治初期為解決一田多主的現象,乃實施整理,賦予這些土地關係法律上的權利,由總督府買下所有的大租權,且不再繼續向小租戶收取大租。為了消滅大租權,改造為「一田一主」,總督府並開始推動土地調查,以訂定明確的大租權補償標準及改訂地租率,此項措施解決了土地產權不明確的問題。請問:根據題文,「減四留六」政策使小租戶變成官府認定的業主,從政府管理的角度,其最主要的影響為何?為什麼總督府提出的說詞有助於順利廢除大租權?

114學測社會試題_62

【題組62-64】唐朝雖建都於黃河中游渭河流域的關中平原,但常有天然災害發生,中央政府財賦主要來自黃河下游地區。唐初以來,官府為因應災害的衝擊,在各地建立糧倉,以調節糧價和儲備救災。同時官府懷抱愛民如子之心,提供施粥救飢、給藥治病等多項福利措施,亦有民間力量加入施恩救苦。安史亂後,原本的財政稅賦來源受藩鎮割據影響而被切斷,且連年戰亂和政治敗壞導致北方人口大量外移,農業生產難以復原,糧倉制度也無法維持。此時,中央政府愈加仰賴由大運河運來的糧食,以供養京師和軍隊,而江南的開發,也帶給中央政府穩定的稅收。請問:從現代社會安全制度設立的角度來看,題文中因應災變的福利措施,雖與現今社會救助制度非常類似,但二者有重要差異。下列何項敘述最足以說明其差異?

(A)前者強調基於悲憫動機,後者基於保障公民權

(B)前者為解決災害問題,後者則為解決貧窮問題

(C)前者針對受災戶提供資源,後者針對所有公民

(D)前者由政府與民間發動,後者由第三部門主導

114學測社會試題_64

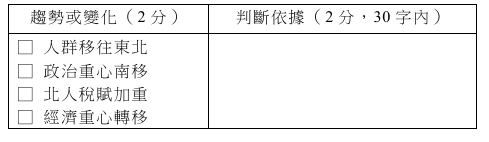

【題組62-64】唐朝雖建都於黃河中游渭河流域的關中平原,但常有天然災害發生,中央政府財賦主要來自黃河下游地區。唐初以來,官府為因應災害的衝擊,在各地建立糧倉,以調節糧價和儲備救災。同時官府懷抱愛民如子之心,提供施粥救飢、給藥治病等多項福利措施,亦有民間力量加入施恩救苦。安史亂後,原本的財政稅賦來源受藩鎮割據影響而被切斷,且連年戰亂和政治敗壞導致北方人口大量外移,農業生產難以復原,糧倉制度也無法維持。此時,中央政府愈加仰賴由大運河運來的糧食,以供養京師和軍隊,而江南的開發,也帶給中央政府穩定的稅收。請問:題文中對唐朝安史亂後的敘述,最能反映出何種歷史發展趨勢或變化?請在答題卷上勾選一個正確選項,並說明判斷依據。