去年(2020)諾貝爾化學獎頒發給兩位女性科學家,分別是艾曼紐爾·夏本提爾與珍妮佛·道納。她們發現了 CRISPR/Cas9 基因剪刀的技術,可以精準地剪接去氧核糖核酸(DNA)。這種技術可用於各種生物科技上,例如育種、醫藥和治療上。下列有關 DNA 的敘述,哪些正確?

(A) DNA之立體結構為雙股螺旋

(B) DNA與RNA分子具有4種相同的含氮鹼基

(C) DNA是以核苷酸為單體所聚合而成的巨大分子

(D) DNA分子中的核糖含有六個碳原子

(E) DNA分子鹼基間的氫鍵作用力,是其形成立體結構的重要因素之一

DNA

110指考生物考科-01

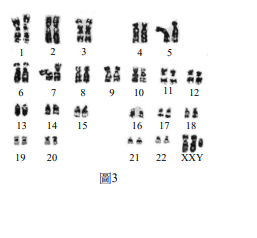

下列遺傳篩檢技術中,何者最能確診胎兒罹患唐氏症?

(A) 基因檢驗

(B) 生化檢驗

(C) 染色體檢驗

(D) 超音波檢驗

110指考生物考科-16

下列對於原核生物基因調控之敘述,何者正確?

(A)為提高蛋白質序列正確度,mRNA 完整轉錄完後才會進行轉譯

(B)一段 mRNA 可以藉由剪接作用而表現出多種不同的蛋白質

(C)調節蛋白與操作子結合後可以抑制 DNA 聚合酶複製此基因操縱組

(D)操作子位於啟動子和構造基因組之間

110指考生物考科-22

下列有關基因轉錄的敘述,哪些正確?

(A) 雙股 DNA 分開後,二條單股 DNA 分別作為模板,合成二條相同的單股 RNA

(B) DNA 上的 A、T、G、C 鹼基分別對應游離的核糖核苷酸鹼基 U、A、C、G

(C) 原核生物的轉錄在細胞質中進行,真核生物的轉錄在細胞核中進行

(D) 核糖體會和 DNA 結合,合成 RNA

(E) 需有 RNA 聚合酶參與

110指考生物考科-26

110指考生物考科-37

[36-38為題組]

( )37. 根據上述的研究,下列敘述哪些正確?

(A) PSC的表現量和脆弱擬桿菌表面模型有關

(B) 和脆弱擬桿菌表面模型結合的IgA具特異性

(C) IgA分泌降低會使腸道黏膜脆弱擬桿菌落增加

(D) ccfABCDE基因座包含PSC的合成基因

(E) 在△ccf菌株中PSA及PSC的量都降低

110指考生物考科-39

[39-41為題組]閱讀 新冠肺炎(COVID-19)疫苗主要有四類型:

減毒疫苗、DNA疫苗、mRNA疫苗及蛋白質疫苗。

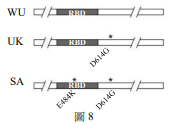

目前各國施行的疫苗中,除了減毒疫苗外,其它三種都是針對最先在中國發現的COVID-19病毒棘蛋白(spike)而設計,

其主要區域WU、UK、SA、RBD 包括受體結合區(receptor binding domain;RBD)胺基酸序列(圖8黑框區)。DNA疫苗是將COVID-19病毒以腺病毒為載體;mRNA疫苗是將病毒的一段mRNA轉殖進宿主細胞中,即可被人體轉出此病毒的棘蛋白;蛋白質疫苗則是直接將棘蛋白打入人體。這些疫苗最終目的都是用棘蛋白誘發人體產生足夠的中和性抗體以對抗病毒。 D614G的意義:又發現英國突變株(UK株):UK株的棘蛋白產生D614G突變點(圖8)。D614G意思是棘蛋白上的第614位置的胺基酸由天門冬胺酸(D)突變成甘胺酸(G),導致UK突變株的棘蛋白與人類細胞受體(ACE2)結合能力增強,提升感染效率。幾個月後,南非發現了南非突變株(SA株):該SA突變株的棘蛋白與UK株一樣具有D614G突變,然而SA株的RBD區域多產生了E484K突變(圖8),也就是棘蛋白的第484位置的胺基酸由麩胺酸(E)突變成離胺酸(K)。 此外,COVID-19病毒顆粒上棘蛋白是以三元體狀態聚合成一個單元,該單元的三個棘蛋白通常是封閉狀態(close form)存在。若三元體單元其中一個棘蛋白呈現開放狀態(open form),則該開放狀態的棘蛋白可以與人類ACE2受體結合,造成病毒套膜與宿主細胞膜進行融合,導致感染。研究發現D614G突變使棘蛋白開放態比例增加,使其更易與人類受體結合。依據上文內容和習得的知識,回答第39-41題:

39. 下列有關COVID-19疫苗之敘述,何者正確?

(A) COVID-19減毒疫苗以病毒的棘蛋白製備而成

(B) 目前國際上使用的COVID-19 DNA疫苗或mRNA疫苗,是在進入人體後使細胞產生病毒棘蛋白以誘發免疫反應

(C) 疫苗要能誘發人體產生足夠的中和性抗體才能對抗病毒

(D) 目前人們接種的COVID-19疫苗在人體產生的棘蛋白皆不包括病毒的受體結合區

(E) D614G突變不會影響棘蛋白與ACE2受體結合的能力

110指考生物考科-40

40. 若疫苗是針對WU株之棘蛋白胺基酸序列設計,研究發現此疫苗對UK株有保護效果,而對SA株的保護效果大幅降低。下列敘述哪些正確?

(A) RBD序列與COVID-19疫苗保護力有關

(B) E484K突變使疫苗保護力降低

(C) D614G突變導致疫苗保護失效

(D) WU株疫苗無法與SA株RBD結合導致疫苗無保護力

(E) D614G突變促進病毒複製 41. UK株與SA株的感染率都比WU株來得高,下列原因哪些正確? (A) UK與SA株棘蛋白都有D614G突變 (B) D614G突變會導致更多開放態棘蛋白 (C) UK與SA株的開放態棘蛋白比例比WU株低 (D) D614G突變不會影響棘蛋白與ACE2受體的結合能力 (E) 本文證實SA株E484K突變和棘蛋白開放態增加明顯相關

110指考生物考科-42

閱讀三

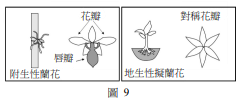

[42-43題組]附生性蘭花如蝴蝶蘭是常見的觀賞花卉,此類花的花粉不是散生物粒狀而是黏聚成花粉塊,以誘引昆蟲為其授粉。蘭花種子沒胚乳,無法像別的種子植物靠自己養份萌芽。臺灣科學家為了解蘭科植物花形演化的謎題,與國際國際合作研究附生性蘭花與較原始的地生性檯蘭花在基因表現上的差異。從形態上觀察,附生性蘭花可以攀附樹幹生長且具有唇瓣;而地生性檯蘭花不具攀附樹幹能力,也不具有唇瓣,但其花瓣呈現對稱性(圖 9);花粉維持散生原始型態。從基因表現量的研究,發現下列二項結論:(1)唇瓣花中的 B 基因與 E 基因的表現量較高;(2)附生能力與 A 基因表現高有關。此外,科學家也比較蘭花及種子植物的基因體,得到另兩項推論:(1)失去 P 基因和蘭花演化出花粉塊有關;(2)失去 M 基因則影響胚乳種子形成。

依據上述內容和習得的知識,回答第 42-43 題:

( )42.有關檯蘭花的特性下列何者正確?

(A)可在原生地的樹幹上發現

(B)花瓣不對稱

(C)其 A 基因有高表現量

(D)B 基因與 E 基因的表現量較附生性蘭花低

110指考生物考科-43

閱讀三[42-43題組]附生性蘭花如蝴蝶蘭是常見的觀賞花卉,此類花的花粉不是散生物粒狀而是黏聚成花粉塊,以誘引昆蟲為其授粉。蘭花種子沒胚乳,無法像別的種子植物靠自己養份萌芽。臺灣科學家為了解蘭科植物花形演化的謎題,與國際國際合作研究附生性蘭花與較原始的地生性檯蘭花在基因表現上的差異。從形態上觀察,附生性蘭花可以攀附樹幹生長且具有唇瓣;而地生性檯蘭花不具攀附樹幹能力,也不具有唇瓣,但其花瓣呈現對稱性(圖 9);花粉維持散生原始型態。從基因表現量的研究,發現下列二項結論:(1)唇瓣花中的 B 基因與 E 基因的表現量較高;(2)附生能力與 A 基因表現高有關。此外,科學家也比較蘭花及種子植物的基因體,得到另兩項推論:(1)失去 P 基因和蘭花演化出花粉塊有關;(2)失去 M 基因則影響胚乳種子形成。

依據上述內容和習得的知識,回答第 42-43 題:

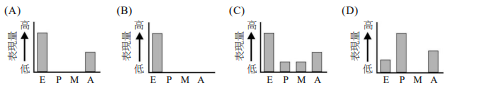

( )43.當分析一株具有唇瓣的附生性蘭花基因表現時,最可能得到下列哪一種結果?