依據上文,下列關於歐洲人栽種玉米的敘述,最適當的是:

玉米是印地安人送給世界的禮物。歐洲人初抵美洲之際,那裡已有各型玉米作物。比起舊世界農作物,玉米恰好位於稻米和小麥的生長帶之間,在稻米嫌太乾或小麥嫌太濕的區域,皆有良好收成。玉米田單位面積產量幾乎是小麥田兩倍。少有作物及得上玉米,短短一個生長季就能提供大量碳水化合物和脂肪。

歐洲人接納玉米較晚,或許是1550年代至18世紀,歐洲進入一段相對寒冷期。也或許是多數歐洲人一向同意英國博物學家蓋瑞德的看法,他在1597年寫道:「雖然印地安民族迫於所需,認為玉米是很好的食物,但我們仍可輕易判定:它的營養成分有限,不易甚至不利消化,比較適合當豬食而不是給人食用。」

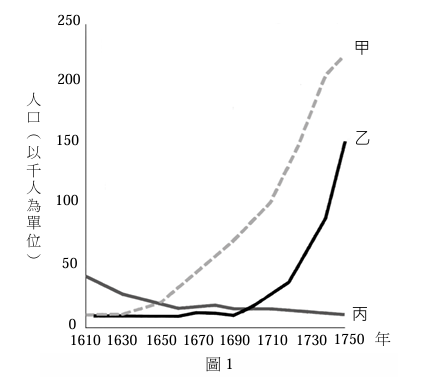

16世紀的歐洲有許多地方栽植玉米,但做為廣大地區的主食,大約已是下個世紀後期。約翰‧洛克在1670年代提到:「法國南部好幾處都有玉米田,農民稱之為『西班牙小麥』,他們告訴我這是給窮人做麵包吃的。」到了18世紀,玉米已經成為法國南部飲食的基本元素。我們姑且大膽猜測:或許它曾在法國人口重新成長的過程扮演重要角色—18世紀前數十年,法國人口曾明顯衰減。西班牙人口曾在17世紀減少,18世紀開始回增;在波河谷地種植玉米的義大利,17世紀下半期人口也曾衰減,之後又回增。這些地中海區人口的消長,應該和玉米有關。

今日,玉米對東南歐的重要性更勝於西南歐。隨著人口增加,玉米及其他美洲作物如馬鈴薯、美國南瓜的栽種也逐漸擴張。18世紀以前,玉米在羅馬尼亞並無地位,19世紀後幾十年,羅馬尼亞人投注心力和倚賴玉米幾乎不亞於墨西哥人。他們種小麥也種玉米,前者出口,後者自用。玉米和小麥搭配輪種,成效良好,使羅馬尼亞成為歐洲一大穀倉。

依賴玉米為主食的程度,正隨著人口壓力降低而一起減低,但過往的影響仍在。美國人類學者郝平恩在《塞爾維亞一村落》提到,奧拉撒奇當地比較窮困的農民還是吃玉米而非小麥做的麵包,他們僅有的幾畝地,也是種玉米而非小麥,因為 。順便一提:奧拉撒奇農家菜園裡那一畦畦的青椒、番茄、四季豆、美國南瓜,應該會讓印地安老兄備感親切。(改寫自克羅斯比《哥倫布大交換:1492年以後的生物影響和文化衝擊》)

(A)法國栽種成功後才傳入西班牙

(B)早年被認為較適合作為動物飼料

(C)16世紀時已成為多數地區的主食

(D)羅馬尼亞由出口小麥轉為出口玉米

人口政策研究

答案

113學測社會試題_15

113學測社會試題_44

【題組44-46】英國的半島東方輪船公司在政府扶植下,於1850年開通英國一伊比利半島一印度-東南亞-中國上海-日本長崎、橫濱的航路,擁有多項運輸特權。除英國以外,西方也有一些國家發展同樣的歐亞航路模式。日本於明治時期開始仿效西方國家,1890年代扶植日本郵船公司,並於1896年開通日本到歐洲的航路,與英、法輪船公司競爭歐亞航路營運。有學者認為,明治時期日本的政治變革,建立君主憲政、推動議會政治等措施,有其進步面向。但在過程中,仍禁止人民組織政黨,規定僅有25歲以上且納稅達一定額度的男性才能享有投票選舉權,也禁止基督教的傳播。請問:日本在明治維新前期,仿效西方作法,大力扶植日本郵船公司開闢歐亞航路,其目的最可能是:

(A)建設大東亞共榮圈勢力範圍

(B)推動海外殖民紓解人口壓力

(C)發展商業貿易增加國家財富

(D)爭奪東南亞與印度半島資源